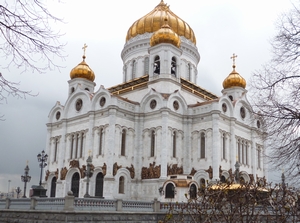

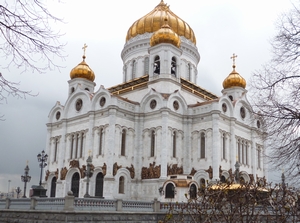

救世主キリスト大聖堂

☆☆☆

救世主キリスト大聖堂(救世主ハリストス大聖堂)

午後からの観光は、ロシア正教会モスクワ総主教直轄の首座聖堂である救世主ハリストス大聖堂(

ロシア語 フラーム・フリスター・スパスィーチェリャ)から始まった。

モスクワ中央部モスクワ河畔(クレムリンの見える南側の河畔)にあり、世界にある正教会の大聖

堂中、最も高い103メートルの偉容を誇っている。バスを降りて歩いて近づいて行った。

大聖堂は、1883年6月7日(ユリウス暦: 5月26日、主の昇天祭)に成聖されたが、1931年に宗教弾

圧政策をとるソ連によって爆破されてしまう。今あるものは、ソ連崩壊後の 2000年8月19日(主の顕

栄祭)に再建されたものである。

1812年12月ロシア皇帝アレクサンドル1世によって、ナポレオン戦争(祖国戦争)後、戦勝記念と

戦没者慰霊を目的に大聖堂の建立が勅裁され 1817年着工された。当初案では、新古典主義を基調と

し大聖堂は、雀ヶ丘で起工されたが経理上の誤りや予定地の地質が軟弱であったため、工事は一旦中

止され、その後1839年に現在のモスクワ河畔、クレムリンの向かい側に建設工事が再開された。

この場所には以前から別の教会、修道院があり、それは移転された。

デザインは、中世ロシアで建てられていたビザンティン建築の教会に範をとっているものの、通例

見られるビザンティン建築の形状とはかなり異なっているといわれる。

内装にはロシア国内の芸術家を総動員し、19世紀における技術革新によって可能となった巨大な内

部空間に壁画や彫刻を配置したもの、特にフレスコ画は完成に12年を閲し、この荘厳な大聖堂は完成

に44年もの歳月を要している。

大聖堂は1883年6月7日(ユリウス暦5月26日、主の昇天祭)、アレクサンドル3世の戴冠式と同日に

成聖された。なお、成聖の前年(1882年 8月20日)には、チャイコフスキーの「序曲1812年」が大聖

堂で演奏されている。

しかし、ロシア革命により、ロシア正教会は大打撃を受ける。無神論を標榜し、特に民衆の支持に

よってではなく武力革命で政権を奪取したボリシェヴィキにとり、帝政が倒れてもなお、信徒の支持

により確固として存続するロシア正教会は脅威であったのである。「宗教はアヘン」と見なすソビエ

ト政権は、教会における冠婚葬祭の禁止、聖堂の接収もしくは破壊、聖職者・修道士・信徒たちの逮

捕や処刑といった手段で、ロシア正教会に激しい弾圧を行っている。

1922年にはモスクワに新政権(ソ連政権)の成立を記念する記念碑的建造物を建設する案が出てい

たが、具体化したのは1930年代に入ってからである。スターリン時代の1931年、ソビエト宮殿(ソビ

エト大宮殿の設計コンペティションが開始され、ここ救世主ハリストス大聖堂の場所が指定された。

これはロシア正教会の象徴的建造物を破壊しその跡地にソビエト宮殿を建設することで、別の意味

での象徴的意味(無神論の宗教に対する勝利)を示すことを企図していたもので、スターリンによっ

て指導されるソ連共産党政治局の決定により、1931年12月5日正午、大聖堂は爆破されたのであった。

大聖堂の爆破解体後、数次に渡るコンペ、技術的諸問題の解決を経て、ソビエト大宮殿の建設は緒

に就いたが、敷地の軟弱な土壌と、第二次世界大戦による中断などにより、宮殿建設は永久に中止と

なった。宮殿の基礎建築跡には屋外市営温水プール「モスクワ」が建設されソ連時代を通じてモスク

ワ市民に利用されている。

ゴルバチョフ政権になりペレストロイカが始まると、正教会に対する政権の姿勢は緩やかなものと

なっていく。

そして、ソ連崩壊後 1992年7月16日、「モスクワ再創造基金」設立法にボリス・エリツィン大統領

が署名。その基金に挙げられた建造物のリストの筆頭には救世主ハリストス大聖堂の再建が挙げられ

ていた。同年秋、プール「モスクワ」が解体された。

1996年8月大聖堂下部の小聖堂(顕栄聖堂)が完成、1997年9月7日、モスクワ建都850年祭では重要

な場所となり、完成した壁の成聖が行われると、大聖堂外壁の彫刻や、大聖堂内部のフレスコ画の描

画等の工事が始り、大聖堂全体の成聖式は2000年8月19日(主の顕栄祭)にアレクシイ2世司祷により

行われるに至っている。

入場のセキュリティチェックは、ここもかなり厳重で、手荷物チェックとボディチェックがあると

聞いていたが、ボディチェックはなかった。丁度ミサが行われている時間で、一万人が収容できると

いう聖堂はお互いの体が触れ合うほど混雑であった。なかなか入場が困難で、殊に内部でミサが行わ

れていると近寄ることができないと、増山さんは気を配っているようであったが、暗くて人がギッシ

リの館内を一通り巡る事が出来た。ロシアにとっては新生ロシアの象徴を訴える再建がなされた建物

であったのだろう。白亜の外容にひきかえ荘厳な雰囲気であった。

私たちは、いよいよこのツアーのもう一つの主要訪問先「クレムリン」へ向かった。

クレムリン

日本語内において「クレムリン」と言った場合は、モスクワにある宮殿を指すことが多い。しかし、

ロシア語では「クレムリ」で、意味は「城塞」である。

中世ロシアの多くの都市は中心部にクレムリンを備えていた。モスクワの他、ノヴゴロド、ニジニ

・ノヴゴロド、カザン、アストラハンにもクレムリンはあるという。

モスクワのクレムリンは、南をモスクワ川、北東を赤の広場、北西をアレクサンドロフスキー公園

によって囲まれたほぼ三角形の形をしている。総面積は約26ヘクタール。城壁に囲まれた構内には、

大小新旧様々の宮殿(パラーダ)、聖堂建築、20の塔(バーシニャ)がある。

1156年ユリー・ドレゴルーキー公によって木造の城塞が建設されたのが原型と言われ、1366年、

第4代モスクワ大公ドミトリイ・ドンスコイにより、石造りの城塞として再建された。モスクワ川と

ネグリンナヤ川(現在は地下河川)の合流点に在り、天然の要害であった。

イヴァン3世(イヴァン大帝)時代の15世紀後半、ロドルフォ・ディ・フィオラバンディやマルコ・

ルフィーらイタリア人建築家により、進んだ築城術が導入されて、ルネサンス風に全面改築がなされ

たのであった。代々のツァーリ(ロシア皇帝)が戴冠式を行うことで知られるウスペンスキー大聖堂

(1479年再建)、ブラゴヴェッシェンスキー聖堂(1489年建立)、ツァーリの納骨堂のあるアルハン

ゲリスキー聖堂(1508年建立)の三大聖堂や、イワン大帝の鐘楼(1508年建立)が建立され、現在と

ほぼ同じ外観を持つに至ったのはこの時代と言われる。

17世紀には城門にゴシック風の塔が加えられ、娯楽宮、モスクワ総司教館が新築された。その後、

ピョートル1世によって、1712年にサンクトペテルブルクに遷都されて以降、クレムリンの増改築は

停滞する。

1812年、ナポレオン・ボナパルトのモスクワ占領により、クレムリンの一部が破壊されたが、戦後

修復され、さらに、コンスタンチン・アンドレエヴィチ・トーンらによって大クレムリン宮殿(1849

年建立)や武器宮殿(1851年建立)が新たに造られている。

1917年のロシア革命以降はソビエト政府の中心となった。ソビエト連邦時代にはソ連共産党の中枢

が置かれたことから、クレムリンはソ連共産党の別名としても用いられたことも記憶に新しい。

現在もロシア連邦の大統領府や大統領官邸が置かれている。正面、南側が赤の広場である。

(風次郎)

大聖堂の前から眺めるモスクワ河畔

* 12.モスクワ観光―3―へ

* 風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

* 『風次郎の世界旅』 トップページへ戻る

* 風次郎の『八ヶ岳山麓通信』へ

* 風次郎の『善言愛語』へ