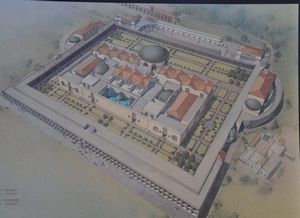

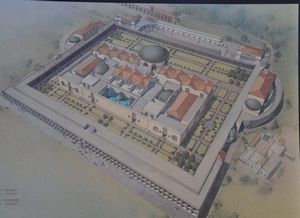

カラカラ浴場説明図 アッピア街道を歩く

☆☆☆

*歴史遺産を訪ねるのには、ある程度時代の流れを頭に入れておくことが肝要です。殊にローマでは

BC500年時代に王制から前期共和制(ブルータスが実施)に代わり、カエサル、アウグストスの時か

ら帝政が始まります。帝政は39代ヌメリアヌス(283〜284)迄続きますが、以後はキリスト教に影響

されたり、分割統治など、いわゆる終わりの始まりが見えてきます。最終東ローマ帝国のコンスタンチ

ノープルが落ちたのは1453年でしたので、その間約2000年の時が流れます。

同じような名前の人物や、同じような遺跡・施設が地上地下に散在しているのがローマですから、見え

ているもの一つ一つの生きた時代がかなり離れている(例えば、建国主の王とマクセンティウスの息子

は同じロマノフです。またフォーロロマーノで見る凱旋門にしても300年の幅があります)ことがありま

す。只鑑賞するにしても、混乱しないように対処する必要があると思っています。

(4) 旧アッピア街道へ

[4−1]カラカラ浴場

朝食を済ませて集合時間の9時にホテルの前でバスに乗る。内山さんという夫人がイ

タリアの人だという現地案内人の方が同乗した。

今日は旧アッピア街道に沿っての見学である。

カヴール通りからコロッセオの近くを通り、チルコマッシモを右手に見て10分ぐら

いでカラカラ浴場に着いた。

私はローマの浴場文化(ローマ風呂)には関心が高いものの、この遺跡を訪ねるのが今

回初めてなので興味深く思っていた。ローマでオペラ座が閉鎖される7月から8月にかけて、

代わりにカラカラ浴場を野外ローマ喜劇場として野外オペラが行われることでも近年有名

になった。

観光入場者の入り口は浴場入り口の反対側であった。

入場して近づくと、225mの長さに185mの幅といった規模に、30mを超える外

壁で覆われた遺跡はその壮大さに圧倒される感があった。

カラカラ浴場はセプティミウス・セウェルス帝(21代193〜211)の計画を引

き継ぎ、第22代皇帝カラカラ(211〜217)によって完成された。当時はアント

ニヌス浴場と呼ばれた。(カラカラとはあだ名で、帝が幼少期から好んでガリア地方独

特のフード付きチュニック=カラカラを着ていた故)

カラカラ帝は最初は、ルキウス・セプティミウス・バツシアヌスという名だったが、新しい

王朝を創始した父のルキウス・セプティミウス・セヴェルスが皇帝位についてから、名門

アウレリウス一族の名を借りて改名し、正式なフルネーム「マルクス・アウレリウス・アント

ニヌス・アウグストゥス」と名乗っていた。

屈指の暴君といわれたカラカラ帝も帝政が布いてきた民への享楽を提供する政策の一

環として浴場建設は欠かせない仕事であったのだろう。浴場のみではなく、212年に

は本名を冠した「アントニヌス勅令」を発布して帝国内の全自由民に市民権を与える、と

いった偉業?(実際には別の思惑もあったらしいが)の実績もある。

カラカラ浴場正面入り口

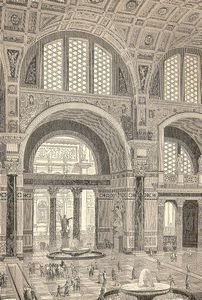

ローマでは、古代・中世から近世の前半ころまで、風呂とは蒸気浴(蒸し風呂)のこ

とであった。浴場政策文化は、年代を追い熱気浴場、温湯浴場、冷水浴場を備えること

と発展化し、しかも、各種の集会場、娯楽室、図書館などを備え、カラカラ浴場の場合は

1600人を収容するなど規模も巨大化している。

建物は「ハイポカウスト」という、地下で石炭を燃焼して水を加熱し循環させるシス

テムで暖められた。地下には燃料輸送路や奴隷作業員の立ち回るための周到な構造が施

されていたのである。

木造だった屋根はもちろん、壁もいまでは芯(しん)積みのれんがが露出し、床のモザ

イクが一部残っているだけであるが、当時は壁面は色美しい大理石で覆われ、各所に彫

像や噴泉があり、贅美を極めていたという。天井部の内円形までレンガをふんだんに用

い見事なローマ建築技術の妙が生かされたのである。

往時は敷き詰められていたであろう、モザイク装飾が残っており、排水の為の傾斜に

も配慮の跡を今でも見ることが出来るのだった。

館内では、裸の人々の間を物売りが行き来したし、出入り口付近、外壁に沿った店舗

では、食物や酒、香水や化粧品などを売る露天商が店を開き賑わったという。

ローマ浴場の風紀は当初かなり乱れており、男女混浴も行われたようであるが、民の

規律向上を図って、風紀は次第に厳しく規制され、カラカラ浴場では日を分けて男女が

入浴したと内山さんの説明であった。

場内再現図 床に残されたモザイクタイル

[4−2]旧アッピア街道へ

私たちはバスに乗り「すべての道はローマに通ず」の名言を生んだ原点を訪ねていく。

アッピア街道は、前312年、監察官アッピウス=クラウディウスが、先ずローマと

南方のカプアとの間に建設した。その後、現在のブリンディジまで延長され、全長約5

60キロ。現存する部分は今も使用されている。

ローマの街道は、ローマから放射線状に、イタリア半島の各地にのびる公道として建

設されていき、共和政の末までに半島の道路網はほぼ完備した。

アウグストゥス(初代皇帝)以降の帝政期には、半島内の道路の修復・整備と属州の道

路の建設管理機構の確立に力が注がれた。特にティベリウス(2代)はダルマティア、ク

ラウディウス帝(4代)はガリア、ハドリアヌス帝(14代)はアフリカと東方属州に関心を示

した。

[4−3]「サン・セバスティアーノ門」

バスを降りて通常「アッピア街道」の起点とされる「サン・セバスティアーノ門」を

眺めた。アッピウス・クラウディウスは、アッピア街道の創始者としてだけでなく、ロ

ーマのインフラのもう一つの雄であるローマ水道の立案者でもあったという。サン・

セバスティアーノの城門を入ってすぐの所にある「ドゥルーゾの門」は今見てきたカ

ラカラ浴場に水を運んだ水道の高架の遺構とのことであった。クラウディウスの水

道はサン・セバスティアーノ門が造られた時点でも概ね500年の貢献を積んでいた

のだった。

ローマにはその城壁内に幾つかの泉があったが、地下水の質は悪く、テヴェレ川から

の水は汚染と、水が介在する疫病により、不評であった。水の需要は、地元の供給を越

えていたが、前312年にローマ市の最初の水道「アッピア水道」が監察官のアッピウ

ス・クラウディウスによって手がけられたのである。アッピア水道はアッピア街道と共

に、この時代の2つの重要な公共プロジェクトであった。

サン・セバスティアーノ門は3世紀後半、アウレリアヌス(第33代270〜275)が

築いた大城壁「アウレリウス城壁」に設けた城門で5世紀に拡幅されたものである。

ローマでは紀元前4世紀に「セルウイウス城壁」が築かれたが、その後街は城壁外に

広がったため、蛮族の侵入に備えてアウレリウス城壁が築かれたのだあった。

したがって、アッピア街道ができた前4世紀にローマを囲んでいたセルウィウス城壁

は現在のアウレリウス城壁より市内寄りにあったわけで、当初の起点はカラカラ浴場付

近のセルウィウス城壁のカペーナ門であったのである。

セルウィウス城壁は、紀元前4世紀初めから、ローマを取り囲んでいた。ガリア人の

しばしばの略奪を防ぐ目的で建設されたといわれ、壁の高さは最高で10m、基部の幅

は3.6m前後、全周は11kmである。その名称は王政ローマの第6代の王セルウィウ

ス・トゥッリウスに由来する。城壁の現存する部分の多くは共和政ローマ時代のものと

見られている。城壁の一部はローマのあちこちに現存し、特に大きく残っている部分は

ローマ・テルミニ駅の北西端で五百人広場の角にある。

そのアッピア街道。最初の区間ローマとカプアの間の戦略的道路であった。

幅8メートル、石舗装の馬が引く戦車を走らせるための軍用路で、敷石は頑丈な玄武岩。

歩道と車道に分かれ、車道は馬車がすれ違える広さということである。道路は部隊の

急速な移動を可能とした。ローマには第3次サムニウム戦争が30年程継続しており、

有用な戦略だったのだ。また、アッピア水道の大半は埋められた導管を通り、こちらも

攻撃からは比較的安全であった。どちらのプロジェクトも極めて重要な戦略的価値があ

ったのである。

私たちはセバスティアーノ門から再びバスに乗り、アッピア街道をたどり始めたが、

すぐに車窓から起点から1マイルの標識が立っているのを見た。(レプリカで本物はカンピ

ドーリオ広場に置かれている)が、それはカベーナ門からのマイルということになる。‐‐

‐‐ちなみに1ローママイル(=1,479m)というのは1000歩とのことだが。

今も現役で使われているこの道路は、大型バスがすれ違うのには技術を要するほどの

広さであり、石も擦り減って走り心地は良くない。狭いので歩道を別途並行設置したも

のの観光客は車を避けながら大勢歩いている。何と路線バスも頻繁に通っているのであ

った。

途中ドミネ・クォ・ヴァディス教会という飾り気のない教会の前を通った。伝説では

迫害を逃れてローマを去ろうとした使徒ペテロが、ここでキリストの出現を見、「主よ、

何処へ?=ドミネ・クォ・ヴァディス」と問うと、キリストは「ローマへもう一度十字

架にかかるために」と答えたので、ペテロは悟ってローマへ引き返し逆さまに磔にかか

ったのだという。

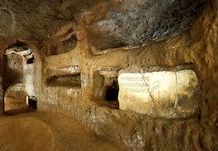

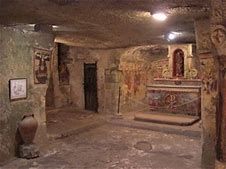

[4−4]「サン・セバスティアーノ聖堂」と「カタコンベ」

市民のための棺棚 名士の棺

バスは街道を「サン・セバスティアーノ聖堂」へ向い、私たちは聖堂の前で降りた。

聖堂にその名を冠されているサン・セバスティアヌスも、勇敢な兵士であったものを

ディオクレティアヌス帝の時代の迫害によって、殉教した者としてここに祀られたので

あった。このカタコンベの上に建てられた聖堂は、もともと使徒ペテロとパウロに捧げ

られた聖堂であったが、サン・セバスティアヌスの殉教によってその名を冠することに

なったのである。

聖堂の下が「サン・セバスティアーノのカタコンベ」として観光者に開放されている。

カタコンベの言葉の由来ともなったトゥーフォと呼ばれる凝灰岩の砕石所跡もある広

大な、しかも幾層にも掘られた地下墓所に、サン・セバスティアーノも葬られていた。

その「石切り場の隣」の意が「カタコン」とのことであり、キリスト教の地下埋葬所

の名称として広く使われるようになった由である。

遺体は石棺に収められた貴族や名士のものから、壁際に棚状の穴を掘り埋葬されたも

のまで、扱いは千差万別であったようだ。

ローマでは前5世紀に作られた12表法により城壁内での埋葬が禁じられていたので

市外に延びる街道筋には墓がすらりと並んでいたといわれる。アッピア街道も例外なく、

クオ・ヴァディス教会を過ぎたあたりからカタコンベや墓が存在する。

当然ながら、アウレリウス城壁の完成(3世紀後半)により、多くの城壁内となった

墓所もこの街道筋に移されたのであった。

[4−5]「マクセンティウスのヴィッラ」

アッピア街道を実際に歩いて先へ進む。歩く実感も旅の土産である。

すぐ先の左手がマクセンティウスのヴィッラが広く続いている。マクセンティウス(

在位306〜312)は、巨大化したローマ帝国が4分割されて統治されるようになっ

ていた時代に近衛兵に擁立されローマを拠点に皇帝を僭称した人物。フォロ・ロマーノ

のバジリカなど多くの建造物を建てたが、皇位を巡る争いでコンスタンティヌス帝(在

位306〜337)に敗れ亡くなった。

ヴィッラの端にロムルスの廟という建物があった。私は当初ローマ発足時の王(ロム

ルス)に所縁の場所かと思ったが、マクセンティウスの息子のために造られ、後には一

家の墓所ともなった廟のようであった。

マクセンティウスのヴィッラは、館と競技場があったとのことだが、その遺跡も大半

は草原の下に埋まっているようであった。

[4−6]「チェチーリア・メッテラの墓」

そしてその先に、厳かな円柱状の建物が見えてきた。近づくと方形の基壇の上に円筒

形が乗った形で、上部には懸花装飾や牛頭装飾が施されている。「チェチーリア・メッ

テラの墓」で、アッピア街道では最も良く保存されているユニークな建物として紹介さ

れる有名な遺跡である。

街道に接した見ごたえのある構築物は、「前1世紀の執政官メテッロの娘にして名門

家系ルキニウス・クラッススの妻であった」と壁に記されていることを案内した内山さん

が説明してくれた。

私たちは踵を返してサン・セバスティアーノ聖堂迄再びアッピア街道を歩いて戻った。

[4−7]「水道橋公園」

次は水道橋公園まで先へ進む。

バスで10分くらい進むと開けた野の風景に変わった。松とイタリア杉、そして野ッ

原である。

近くに壊れた橋げた、彼方に壮大な水道橋が見えてきたあたりでバスを降り、ローマ

特有の松並木の道を、昼の柔らかい日差しの中に歩くのは良い気分だった。気になるイ

タリアのキノコみたいなてっぺんをした松は「イタリアカサマツ」と呼ばれることが分

かった。なんとなく長閑で緊張感が解れる形である。

そのあたりの水道橋は1世紀にカリグラ帝が着工し、14年間の工事の後次代皇帝ク

ラウディウスが完成させたクラウディア水道橋(ローマは名門を語るにつけ同じ名前を

使うことが多く、歴史を学ぶには大変面倒に思う)とのことである。

都市ローマの莫大な人口の需要を満たすため、ローマには古代から建設された11本

の水道によりローマ市に供給された水量は1日に100万立方メートルにもなり、1人当た

り1m3/日(1000リットル)と、今の東京都民の水使用量233リットル/日を遥かに凌いで

いた。都市ローマ内の水道の長さを合わせると350キロメートル(260マイル)になると

いう。

しかし、水道橋など地上にあるのはたったの47キロ(29マイル)だけで、その他は地

下を流れていたのだ。地下に作られることにより、動物の死骸が原因の腐敗を避けるこ

とができ、敵の攻撃からも守られたからである。

また、ローマ水道は非常に精巧に、厳密な許容誤差内で建築され、1キロあたり34

センチの傾斜(1:3000)、50キロメートルの距離で垂直方向にわずか17メートル下が

るだけ、これが完全に重力コントロールで非常に効率よく大量の水を運んでいたのだ。

この水道技術は帝国全域に施され、地上の水道橋は現代芸術的遺産として参観されて

いるものも多い。

松並木の道を離れ、小さな土手を越えて草原の中のアクア・マリアーナという人口の

小川の橋を渡って大きな水道橋に近づいて行った。

そこには右斜め前から左彼方にかけて長い水道橋が見えていた。壮大なクラウディア

水道であった。さらにあちこちに幾つかの水道橋が途切れたまま存在したりしていた。

途切れているということは言わば残骸であるが、切れた跡から橋上の流水路の位置様

子が伺えると内山さんが説明してくれた。

公園内には背の高い南側のから、新アニオ水道 - AD52年に供用、私たちが間近にし

たクラウディア水道 - AD52年に供用、上段の導水渠より少し背が低くなっているユリ

ア水道 - BC33年に供用、テプラ水道 - BC126年に供用、マルキア水道 - BC140年に供

用、アッピア水道‐BC312供用が存在するという。

正午を廻ったが、ここまではなかなか来れない水道橋公園を見学できて良かった。

*

私たちはバスに乗って、アッピア街道を始点近くのカラカラ浴場近くまで戻り、公園

内のレストランで昼食をとった。

私には現地で初めてのリゾットであった。イタリア料理はどちらかというと好みだが、

デザートの菓子がすこしコッテリ甘かったものの、スープがとても美味しかった。汗を

掻いたので、勿論のことワインは飲まず昼のビールがのどを潤してくれた。

風次郎

* 『風次郎の世界旅』ローマ2018(5)へ

* 風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

* 『風次郎の世界旅』 トップページへ戻る

* 風次郎の『八ヶ岳山麓通信』へ

* 風次郎の『善言愛語』へ