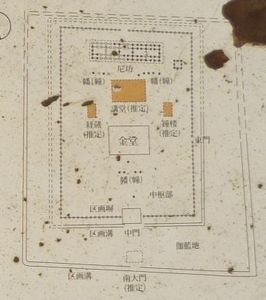

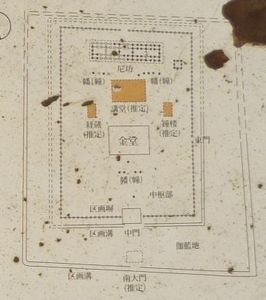

国分尼寺遺跡 伽藍の配置状況

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No654T−164)

国分寺史跡樂歩(8)

国分尼寺遺跡 伽藍の配置状況

金堂 復元想像図 講堂 復元想像図

(概要 大半の資料は現地展示、資料館より収集させていただきました)

国分尼寺

金堂

尼寺伽藍の中心にある最も大きな瓦葺建物であった金堂は、屋根の大きさにあわせ

て築かれた高さ1m程の基壇上に建てられていた。

基壇の北側には、見学者向けに、基壇下部観察用のガラス張り窓が施設されている

ので構造がわかりやすい。

僧寺と同じと推定される河原石による乱石基壇や雨落石敷、階段などの痕跡は一切

残っていなかったという。が、かろうじて残存していた基壇掘り込み部(版築土)の

規模と地上部の規模をほぼ同じと考えて東西26.7m(90尺)、南北18.5m

(62尺)と推定された。その上で金堂外側の柱より基壇の縁までの距離を約3m(

10尺)と仮定され、建物規模を正面間口20.76m(70尺)、奥行き12.5

6m(42尺)と推定し、土質舗装範囲で復元されている。

金堂建物の外観は、屋根を寄棟造り、正面間口の柱間を7間として想定。正面中央

5間と背面中央は両開きの板扉。正面両端間と側面、背面の一部は窓、その他は土壁

と推定されている。このため金堂内部には薄明かりがさし、扉が閉まっていても真っ

暗ではなかったのではなかったか。

広い堂内中央には須弥壇(しゅみだん)が据えられ、丈六(じょうろく)の阿弥陀

三尊像などの仏像が安置されていた。

〇

講堂

講堂は、まだ確認されていない。金堂の北側、尼坊に至る中間と想定されている。

講堂は経典の講義などが行なわれる建物であるから、その大きさからいっても丁度、

金堂基壇と尼坊の広く空白地となっているところが想定される訳である。

その東西には鐘楼と経蔵が配置されたことも同時に想定されるという。

当然ながらこれらは僧寺にならっている。講堂の基盤規模も、僧寺にならって金堂

より2割ほど小さく想定し、東西22m(74尺)南北15.2m(51尺)とし、

外観を唐招提寺講堂などを参考にした想像図が史跡に表示されている。

ここでも時刻を告げた鐘を釣り下げた鐘楼と、経巻を大切にしまった経蔵の建物は

いずれも2階建てで、同じ大きさ間口(南北)7.2m(24尺)、奥行(東西)

4.8m(16尺)の建物が左右対称に置かれたとされる。これらは僧寺の鐘楼、経

蔵の配置、大きさから仮定とのことである。

〇

東門

中枢部区画東辺の区画施設跡

伽藍の東辺付近にある中枢部区画施設は発掘により掘立柱塀と素掘溝からなること

が確認された。金堂中心線延長に東門が設けられていた。

塀は柱間8尺柱穴掘方は深さ0.5〜0.8m、柱径約25cmと推定される。が、

土塀か板塀科かあるいは瓦を葺いていたかどうかは不明という。

東門は東面塀柱穴を親柱とする棟門で、規模は12尺(3.6m)と推定されている。

〇

尼坊前の斜めに立つ幢竿跡

尼坊全面において、中軸線を挟んで竿柱跡が並んで発見された。このうちの東側一

方を表示している等間隔の4本の柱列の向きはおおむね尼坊に沿っている。

柱穴の掘方は大きい長方形であり、深さは0.3mと浅いが、北側は1.2mと深

く、斜めに掘られている。柱径は30cm程度と推定されるが、いずれも柱の抜き取

り痕跡が斜めにたっていたことが観察された。その理由はよくわかっていない。

回廊をもたない特異な伽藍配置の本寺にあって、この位置から南側がいわば回廊内

にあたるので、荘厳な仏教空間をイメージするために特異したことも考えられ、白色

系の砂利敷きとしたことも推定される。

尼坊

尼僧の住まいとされた建物跡である。伽藍の中軸線上にのっており、講堂の背後に

建てられたと推定される。桁行44.5m(15間)、梁行8.9m(4間)の東西

棟礎石建物。本瓦葺、切妻造。

柱の下にあった礎石70個はすべて失なわれているが、礎石工事の礎石据え付け掘

方が規則正しく並んでいる。半数弱は未確認だが、全ての柱位置が復元できる状態で

あったという。

掘方は一辺1.3〜1.7mの方形で、深さ0.7mほど掘り込み、版築(厚さ5

〜15cmの土を一層ずつ突き固めては重ねる工法)を行われている。上部には5〜

15cm大の川原石を多数入れ礎石を安定させた。

建物は桁行3間分を1単位として、間口、奥行き共約8.9m(30尺)四方の同

じ大きさ、同じ構造の5房からなる。各房の間取りは不明だが、法隆寺東室(奈良県

)など現存する古代の僧坊を参考として、房境は梁行4間分を壁で仕切って各房を独

立した居室とみなし、各房中央間の両端を扉とし、扉の両端は蓮子窓となっていたと

想定される。

房内は扉、壁などで仕切られて複数の部屋があり、昼間の居住、勉学の間や寝室な

どの場であったと考えられる。土間か床張りかは不明だが、土間とすればテーブル、

椅子、ベッドの生活となる。

尼僧の定員は天平13年(741)の国分寺建立の詔に、10人と規定されている。

その後変化もあったが、僧寺の僧房が尼坊と同じ規模の建物2棟で、僧侶の定員が

20人(同詔)とされたのに対応する。こうした正規の尼僧の他に、修行中の尼僧や

召使などが従事して、共同生活を行っていたといわれる。

整備にあたり、礎石は往時と同じ多摩川産の石(チャート、砂岩)を新たに据えら

れた。また壁となる部分は黒レンガで表現されている。

〇

掘立柱板塀

尼坊の後方周囲に巡らされた掘立柱板塀が再現されている。塀は土塀か板塀か、また

瓦を葺いていたかどうかは不明なので参考ということのようである。

風次郎

門と塀想像図 尼坊想像図

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No165へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ