☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No651T−163)

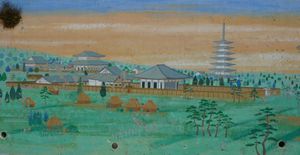

武蔵国分寺尼寺方面想像図(地元ロータリークラブによる

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No651T−163)

武蔵国分寺尼寺方面想像図(地元ロータリークラブによる

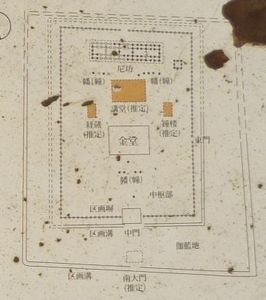

国分尼寺遺跡 伽藍の配置状況

国分寺史跡樂歩(7)

(概要 大半の資料は現地展示、資料館より収集させていただきました)

国分尼寺

尼寺の成立には女人救済を願う光明皇后の意向が大きく動いたものとも考えられて

いる。聖武天皇が法華寺を総本山として国分尼寺を建立したが、同時期に日本に設置

された戒壇では、女性の授戒を禁じたために、女性は正式に尼になることが出来ず、

国分尼寺をはじめとした尼寺もほどなく衰退している。

「法華経」は女人成仏を説いている。尼寺の正式名称は「法華滅罪之寺」と定めら

れた。

武蔵国では国府(現材の府中市)の近くで、国分寺崖線を背にして南面する当地が

好所として選ばれ、東山道(武蔵路)の西に尼寺、東に僧寺が配置されたのであった。

尼寺は東西約150m、南北160m以上の範囲を素掘り溝で区画した中に、南大

門(未確認)、中門、金堂、講堂(未確認)尼坊を中軸線上に並べ、中門から両翼に

伸びた掘立柱塀と素掘り溝が金堂背後の東西に想定される鐘楼(未確認)、経蔵(未

確認)と講堂背後の尼坊までをも囲んで、中枢部区画を構成する。僧寺と同様な配置

であり、武蔵国分二寺の大きな特徴となっている。

尼寺の北方崖線上には、伝鎌倉街道の切り通しが残る。

街道に東面して設けられた中世寺院跡(伝承応寺跡)は、かつて尼寺伽藍の想定地

でもあった。その東側の現武蔵野線との間に中世の塚があり、こちらも以前、国分寺

に関連する十塔とされていた。

南大門はまだ確認されていない。

先に見た参道口から発掘された尼寺史跡の南端は中門跡である。

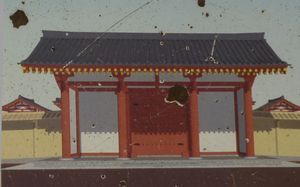

中門跡

中枢部区画南部の中軸線上に設けられた門で、金堂中心から約49m南に位置する。

基壇の上部は礎石ごと失われ、約0.3〜4mの基壇掘込部(版築土)がかろうじ

て残っていた。

推定東西12.5m(42尺)南北9.6m(32.5尺)。掘込部北縁から3尺

離れて並ぶ中門建設時の足場穴と考えられる小柱穴4個がみられる。中門外側の柱よ

り基壇の縁までの距離を金堂の半分ほどと仮定により、中門規模は間口(東西)9.

8m(33尺)、奥行き6.8m(23尺)程の三間一戸の八脚門と推定され、現地

ではこれを基壇上にレンガで表示している。

古期南面塀に伴う創建当時の中門は一間一戸程度の小規模な門であったと推定され、

南面塀の延長にあたる西妻の基壇下で確認された柱穴規模が大きいので、これを親柱

とする棟門(むなもん)であった可能性も示されている。

巨大な幢竿跡

中門から金堂に踏み出したところに巨大な幢竿の跡がある。柱の径は50cmの幡

であったと推定され、通常の旗を懸ける柱が25cm程度であったのに比べるとこの

柱は相当高く、大型の幡が懸けられていた可能性がある。

発掘では、柱の根元には沈みこみ防止のため、4枚のかさ瓦が礎盤として敷かれて

いた。柱の真下には、凸版を上にして2枚重ね、南側と西側にはその2枚を抑えるよ

うに斜めに置いてあり、柱真下の2枚は重さのために割れていたとなっている。

これらの瓦は武蔵国分寺創建期の瓦を多量に生産したことで知られる南比企窯跡群

の久保1号瓦窯(埼玉県鳩山町)で焼かれたものである事がわかっている。

金堂前に建てられた幢竿跡

のぼり旗を懸け吊るした高竿の跡と考えられる掘立柱式の柱穴。旗を「幢幡」(ど

うばん)あるいは「幡」(ばん)という。尼寺中枢部では、金堂基壇の南端より12

m離れた位置に、東西に4本の柱穴が並んで発見された。中央は参道のため5mほど

開いている。

柱を埋めるための穴は1辺1.2m〜1.5m、深さ0.6mほどの長方形で、柱

径は25cm、柱の高さは6mあまりとなる金堂の軒先の高さを超えていたものと想

像される。金堂前面が重要な儀式の場となり、様々な法会が開かれていたことが、実

際の遺構から確認された例は全国的にも珍しいと言われる。

*幡

境内には実に多くの幡が立てられていたようだ。「幡」は「波多」(和名抄)と呼

ばれ、荘厳のため法要を行う庭などに立てた高竿のほか、仏殿の柱や天蓋などにも懸

けられた。材質は錦、綾、絹、麻布などで正倉院宝物には染や刺繍などを施したあら

ゆる種類のものがあるようだ。色は赤、黄、紺、紫などを重ねた色鮮やかなものが多

いとのこと。その形は人形を模したような三角形の幡頭に、細長い幡身が連なる。幡

身の下に数本の細長い幡足を垂らす。

東大寺における天平宝字元年(757)の聖武天皇一周忌斎会に用いられた6坪の

幡身の長さが6.4mにもなる大型の幡や3m前後の小型幡が正倉院に多く伝わると

いう。

風次郎

国分尼寺 中門想像図 中門から金堂方面(金堂前には幢竿が立っていた)

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No164へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ