☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No646T−160)

国分寺・僧寺復元図(NHK) 中枢部区画施設

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No646T−160)

国分寺・僧寺復元図(NHK) 中枢部区画施設

東京楽歩(No160)国分寺史跡樂歩(4)

(概要 大半の資料は現地展示、資料館より収集させていただきました)

僧寺は中枢部、伽藍地、寺院地の三重に区分された配置で、中枢部には南から順に、中門、

金堂、講堂が並び、両側には鐘楼と経蔵、東僧房と西僧房が対称におかれていたのである。

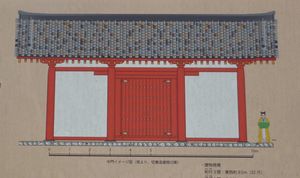

中門

七重の塔跡から少しの林間を抜けて中門跡に向かい、中門跡に立って国分寺罫線と向かい

合い眺めていく。

中門は、金堂・講堂・鐘楼・経蔵といった寺院の主要建物を囲む堀の南面中央に設けられ

た門である。

昭和40年と平成17〜19年度の発掘調査では、礎石下部(柱位置)が発見され、その

配置から中央間に扉が取り付く八脚門と判明した。同時に南側には参道と思われる硬化面も

確認されている。

中門の周辺は後世に削平を受け、遺痕跡が乏しいが、門の南西、南東には礎石と思われる

大石が発見され、建物の四周に巡る小溝の存在から、その規模が推定された。床面に発見さ

れた屋根用の瓦(当時は瓦が基礎部のも使われた)が8世紀中ごろの製品と確認されたこと

から、中門が国分寺創建期の建物であることが分かったという。

その瓦には那珂、高麗、幡羅郡の郡名が書かれたものがあり、その地域が門の建設に関わ

ったのではないかと推測されている。

また、表土中から発見された中には、隅切瓦が四点あることから、武蔵国分寺の中門は入

母屋造か寄棟造であった可能性がある(東大寺は切妻造り)という。

また、その後の時期は不明であるが、同位置で、礎石建ち建物から掘立柱建物へ建て替え

られたことも判明している。

中門復元図

鐘楼

鐘楼は時を告げる梵鐘を吊った建物である。

古代寺院では、鐘楼と経蔵(経典を納める建物)は同じ規模で、中軸線を挟んだ東西対称

の位置に建てられるのが通例であったという。武蔵国分寺跡では、東西どちらを鐘楼跡と考

えるのか、過去の研究では諸説があったのだが、昭和40年の発掘調査時から、東側の建物跡

を推定することにしたという。

鐘楼跡では、昭和40年と平成22・23年度の2回発掘調査をおこなっており、礎石を据え付

けた痕跡が12か所で確認されたことから、桁行3間、梁行2間の南北に長い礎石建ち建物と

判明している。原位置を留めて残存する礎石は1個のみで、あり、表面は赤く変色しており、

火災などで熱を受けたことが想定できるという。建物南側には、東西に並ぶ石列、瓦列が確

認され、基礎外装や基壇縁である可能性があるといわれる。

建物の平面規模が法隆寺の鐘楼、経蔵とほぼ同じであることから、構造も法隆寺と同様に

1階に屋根のない2階建てで西側を正面とする「楼造」の可能性があると言われる。

風次郎

鐘楼復元図 鐘楼跡(黒く見えるのが残っていた礎石)

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No161へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ