修復されつつあるアルルの野外劇場

BGM by ASSO 「虹の音色」

修復されつつあるアルルの野外劇場

ミストラルは少し膚に冷たい。

アルルの街を歩きながら、古く栄えた街並みに残る芸術文化の遺跡に触れて、

感傷に浸る。

「アルル」の名前はビゼーの組曲「アルルの女」とともに脳裏に置いている。

切っ掛けは良く分からないが、組曲の最初に演奏される「3人の王の行列」の曲

が強く心の中に残ったからだと思う。

物語はドゥーデ作の戯曲である。いいなずけのある身の男が他の女性(アルル

の女)に惹かれて悩む。男の倖の為と、健気に身を引いた許婚女の心に打たれた

男は、改心して結婚するが、その式場で他の男から自分が惹かれた「アルルの女

」と結婚を誓ったと聞かされると、その夜のうちに飛び降り自殺をする。という

悲劇であるが、どことなく「カルメン」とストーリーの流れやテイストが似てい

る。

ビゼーはこういったドラマの展開を好んだのであろう。

高校生の頃から良く聴いた。レコードも自分に買えるようになって一番先に買

ったのは、ベートーベンの「田園」とビゼーの「カルメン」「アルルの女」であった。

「3人の王の行列」はプロバンス地方でクリスマスに良く謳われる曲だそうだ。

ビゼーはパリに生まれ、ローマにも学んだ人だが、セザンヌと同世代で生きた

から、おそらく交流があったのではないだろうか。

プロバンスに馴染む人たちである。

私はアルルにわが身を置いてみて、熱情と悲劇のロマンチシズムが生まれる舞

台の適合性を感覚的に垣間見た気がした。地中海に注ぐ平坦大地をゆったりと行

くローヌ川の文化交流ルートから見つけた地方色豊かな衣装を好み、祭礼、闘牛

などの伝統を守る民族意識が存在したことも頷けるのである。すなわち、カエサ

ルのガリア征服の時から帝国進展の拠点としての重要性をになって、海と陸を結

ぶ交易がもたらす大商業発展の由来を持っているのだ。

歴史の流れだけではない。ローヌ川の河口を次第に埋めていく自然の歩みの中

でその地位をマルセーユに譲り、エキゾチックな夢のみを残した流域の懐古文化

がうずいたまま続いていると言って良いだろう。

古代ローマの円形闘技場を見、幅が100mの舞台もあったという古代劇場を

眺めて感嘆した。

すでに、ミストラルの風が寒さに変わりそうに感ずる夕暮れの街で、民族衣装

を見たり菓子屋を覗いたりした。

そしてアルル市庁舎に近い、小さなレストラン(LA BOHEME =プッチーニの歌

劇ボヘミアンの恋物語の題名と同じ)で夕食を済ませ、私たちは夜の街道をアヴ

ィニョンまで歩を進めて、郊外にあるホテルに入った。

風次郎

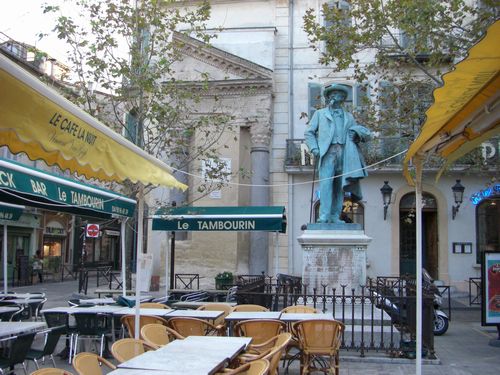

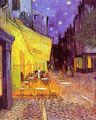

ゴッホの画「夜のカフェ」(右)とそのモティーフとなったカフェ(アルル)

『風次郎の世界旅』 トップページへ

南フランスからパリ2007秋(5)アビニョンにて

風次郎の『八ヶ岳山麓通信』へ

風次郎の『TOKYO JOY LIFE』へ