★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』

(No389T−98)

堂々たる風格の江川邸(代官屋敷)式台から門(2015.2.17)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』

(No389T−98)

堂々たる風格の江川邸(代官屋敷)式台から門(2015.2.17)

2015年2月22日

東京楽歩(No98)

伊豆長岡と韮山

伊豆の長岡温泉へ朋友と湯に浸かりに行った。

大体が新宿辺りで一杯やっている間柄であるのだが、新聞で伊東園ホテルズが飲み

代程度で新宿からバスに乗せて連れてってくれる一泊旅に肖かった次第。

日頃から親しい同士ではあっても、ゆっくりと宿を供にして語り尽くす時を持つと

また別の絆を見出すこともあって楽しかった。

私は伊豆長岡温泉は初めてであった。

湯の街としては歴史ある名所であるが、このところこの辺りは伊豆の国市と呼称変

更したとのことである。「長岡」は新潟県の長岡市が先にあるので使いにくかったの

だろう。平成17年に伊豆長岡町、大仁町、韮山町が合併して伊豆の国市が発足した。

市名は一般公募で寄せられた名前をもとに決定し、市役所は旧伊豆長岡町にある。

元々日本史に伊豆の国は存在している。また市としても伊豆市が先行してある。伊

豆の国市とは少し仰々しくてぎこちなく、私には湯の街としては伊豆長岡の街という

のが親しめる気がするが――。

しかし、そういったことよりも今回新たな認識を得たのは、隣町韮山が歴史の由緒

を残す存在であり、殊に明治の産業革命遺産「韮山反射炉」とその製造の立役者江川

英龍、そして江川邸を巡って、そこに一つの開国史を見たことである。

関東の歴史の紐解きもそこにあった。

鎌倉源氏に繋ぐ北条家はここに発ち、1156年=保元2年北条政子はここ韮山に

生まれている。また後の北条早雲は韮山城を本城と構えた(1493年=明応2年)

のである。

さらに江戸時代、韮山には天領の伊豆国と駿河国などを統治する韮山代官所が設置

されたなど要衝の痕跡がある処だったと知ったのである。

又、韮山城(にらやまじょう)は室町時代後期から戦国時代にかけての日本の代表

的な平山城であったが、15世紀末には北条早雲の関東経略の拠点となっている。

後北条氏が小田原城を中心に関東を支配するに至っても伊豆支配の中心地としてい

る。別名「龍城」と呼ばれた。

しかし、後天正18年(1590年)には豊臣秀吉による小田原征伐において激し

い攻防戦を経て開城、その後、関東に入った徳川家康の配下に置かれ、慶長6年(1

601年)廃城に至るのである。

現在の韮山城地域は、その敷地のほとんどがかつての韮山代官江川太郎左衛門の子

孫である江川家の持ち物となっているとのことである。

因みに韮山代官所(にらやまだいかんしょ)は、江戸時代東国の幕府直轄領を支配

するために設置された役所のことで、支配地域は、伊豆国を中心とし、駿河・相模・

武蔵に及び、幕末には甲斐も管轄したはか、伊豆諸島を管轄下においたこともあると

記される。

代官は平安末以来伊豆国の江川荘を領する江川家によってほぼ世襲され、当主は代

々江川太郎左衛門を名乗って統治されたということである。

江川家は清和源氏大和源氏系の宇野姓を名乗っていたが、6代目親治が保元の乱を

避けてここに逃れ定住したとされている。

後ここに流罪された頼朝が、1180年挙兵したに伴って参戦し、江川荘として賜

ったと伝わる。そして北条の進出に当たっては築城地を提供し家臣となっている。

時代が下り、その後28代英長は徳川家康に仕え、そのもとにおいても代官を世襲

したのであった。

その代官屋敷【重要文化財江川家住宅】が見事に復元されており、地元ボランティ

アの丁寧な案内を受けて見学する事が出来た。

代々太郎左衛門を名乗った当主は代官を世襲して勤めたが、殊に36代英龍(ひで

たつ)は文化人であり開明思想家、かつ革新的技術者として名を残している。

彼は時代の流れを察知し、蘭学を修め、渡辺崋山、高野長英らと交わり、外国の社

会時事情や国際情勢を知って日本の置かれた立場を深く憂慮した。そして、幕府への

建議、をしている他、農兵訓練、測量技術の研究と実施、西洋の砲術の研究と訓練、

兵糧としてのパンの製造、更には自宅を江川塾(邸内にはその部屋が復元され、開国

の志士久坂玄端[吉田松陰の妹婿]などの参塾の形跡がしめされている)として後継者

育成にも力を注いだのであった。

その功績として強調されるのが幕府に対する沿岸防備の建議、並びに東京湾お台場

(砲台)の建設、またそれら銃砲鋳造のための溶鉱炉として韮山反射炉を築造した事

であったのだ。

江戸時代後期になると日本近海に外国船の出没が増え、海防の必要性が問われるよ

うになる。外国船に対抗するには精度が高く飛距離の長い洋式砲が必要とされたが、

従来の日本の鋳造技術では大型の洋式砲の製造は難かしく、外国式の溶解炉が求めら

れることとなった。

外国の技術者を招聘することが叶わない時代でもあり、英龍は、佐賀藩の鍋島直正

などと、オランダの技術書をもとに試みていったのである。

江川英龍が江戸の自宅に小型の反射炉の実験炉を試作したのは1849年、これが後に

伊豆韮山で作った反射炉の原型となる。一方、翌年は佐賀藩鍋島直正が日本初の実証

炉を建設、洋式砲の鋳造を始めている。

折しも伊豆下田にペリーの来航の時である。1857年江川の息子英敏(手がけた

英龍は1855死去、)は佐賀藩からの技術支援を受けてこの地伊豆韮山に反射炉を

完成させたのであった。

以後1857年 水戸藩徳川斉昭が現在のひたちなか市に反射炉(水戸藩営大砲鋳造所)

を2基完成。1857年薩摩藩も反射炉を完成させるなど、日本での近代的な手法による

大量製鉄が開始されたのである。

国指定史跡『韮山反射炉』は江川家住宅から2km程の所にあった。

当初は下田港に近い処に着工されたが、工事中の敷地内に下田に入港していたペリ

ー艦隊の水兵が侵入する事件が起きたため、急遽韮山に建設地を変更することになっ

たのだそうである。

今は反射炉その物のみが見学できるだけであるが、周辺には炭焼き小屋、鍛冶小屋、

錐台小屋(水車を動力として砲身の内側をくり抜く作業場)などがあり、大砲生産の

工程をになっていたとされている。

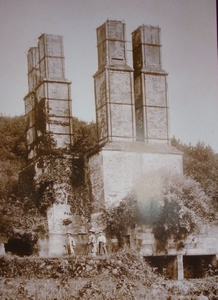

連双2基の炉体と約15mほどの高さの白い煙突4本は煉瓦で固められている。

煙突は耐震のため鉄骨で保護囲いされていた。

ユネスコ世界文化遺産への国内推薦が決まっており登録を目指して地元は躍起にな

っている様子が伺えた。

私達は歴史遺産を胸にして、この地の時の流れを思いながら再び温泉宿に戻り、寛

ぎを新たに求めて過ごすのみであった。

伊豆から眺める雄大な富士はまだ白い輝きのままであったが、狩野川沿いの湯の里

は既に梅の香漂う早春、老齢にして維新を思う機会に恵まれたのも又佳し、であった。

風次郎

韮山反射炉(資料から)

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No99へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ