★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』

(No387T−96)

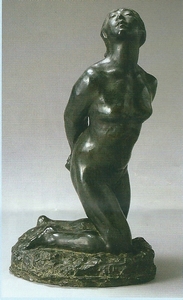

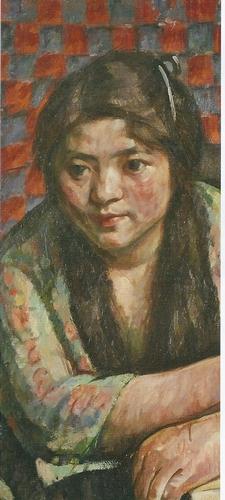

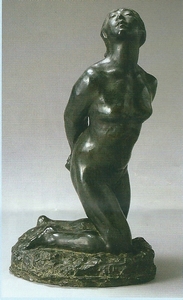

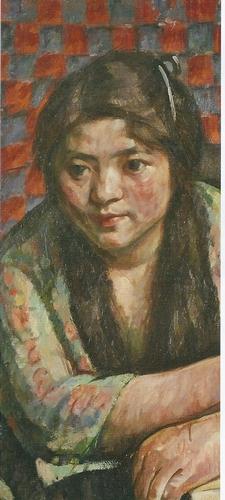

「女」荻原碌山と「少女」中村彝(パンフから)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』

(No387T−96)

「女」荻原碌山と「少女」中村彝(パンフから)

2015年2月8日

東京楽歩(No96)新宿巡り

中村屋−その2−

新装新宿中村屋の3階のフロアーはそう広いとは言えないが、常時展示されるものもあろうから、

たぶん2〜30点のこじんまりとした展覧会場として、駅の近くだし由緒ある恰好な美術館となる

であろうと思う。エレベーターホールから右へ数歩のエントランスには、白いカウンターが設けら

れ入場券の販売を兼ねた受付となっている。

今回私が注目したのは、通常は安曇野の相馬家洋館に飾られていたという「亀戸風景」という油

絵であった。相馬黒光が茨城から安曇野に嫁いだ時にオルガンと一緒に持ってきたもので、洋画家

長尾杢太郎から嫁ぐ祝にもらったものとのことである。

相馬家と安曇野は切り離して考えるに無理がある。そして安曇野は今や碌山美術館が風情の象徴

のように人気を博している。碌山は又中村屋サロンの中心人物であったから、その荻原碌山をして

画家を志す切っ掛けになったと言われる黒光持参の画が、記念すべき「中村屋サロン美術館」の開

設に登場しない訳は無かろう。

最初に区分されている部屋の壁の中央にその「亀戸風景」の画が掲げられていた。45.5×7

3.5cmの油絵は私が思っていたよりは大きなものであった。

ヨーロッパの田園を思わせる緑樹や爽やかな空を映す水辺に牛の佇むといった静かな風景画であ

る。

当時の亀戸辺りはまだこんなにも田園風景に満たされたところだったのだろうか、と疑いたくな

るほどの景色であるが、そこに現わされた長尾杢太郎の優しいタッチの仕上げには観る者を惹きつ

ける寛容な漂いがあった。彼の荻原碌山が引き込まれたそのものに共感が得られて嬉しかった。

フロアーの中央にはテーブルが置かれ、碌山の代表作ブロンズの「女」が「坑夫」と並んで置か

れていた。この彫刻「女」も数々の話題を伴う碌山の代表作である。

パリでロダンの「考える人」を見て感動した碌山は画家から彫刻家への転身を決意する。パリで

の代表作はイタリア人の若者をモデルにした「坑夫」であるが、帰国後2年余りで急逝した碌山の

遺作となったのがこの作品「女」である。

中村屋の近くにアトリエを構えた彼は相馬家の一員の如く中村屋に出入りし、子供達にも親しく

接していた。夏場の3か月郷里で養蚕業に励む黒光の夫愛蔵に地元で女性関係の噂が立ったことを

知った碌山にとって、黒光への同情はやがて恋情に及んだという。アトリエに案内された幼い子供

たちは出来上がったばかりの粘土像を見て「アー、母さんだ!」と叫んだとの逸話がある。

まさに「愛は芸術なり、相克は美なり」を信条として生きた碌山の作と言われる所以であろうか

――。

私は、その逸話を画の手ほどきを受けた今は亡き師から聴かされつつ、穂高を訪ね碌山美術館で

初めて「女」を観たのであった。師は「涙ぐむほど素晴らしい」と感激していたが、残念ながら私

にはそこまでの感受性がない。只々美しく訴える女性像として今も眺め続けるのである。

展示されている多くの作品の中で注目するのは、黒光の娘、俊子がモデルの画、中村彝の「少女

」である。信州で生まれた俊子は両親が上京した後も本家に預けられ、安曇野の大自然の中で育っ

た。活発な母親と対照的な寡黙で素朴、なによりもリンゴのような赤い頬が目立つ健康美あふれる

少女だったという。

中村彝が、碌山の画友柳啓助のためにしつらえられたという中村屋のアトリエを与えられたのは、

柳が寄宿後すぐに所帯を持って移ったからであった。

彝は既にその頃は画界に認められていたが、偶然にも黒光とは同郷であり、中村屋では「母さん」

と呼ぶほどで、芸術論も交わしたという。そして、その娘俊子は丸々と愛くるしく育った野育ちの少

女であり、ルノワールに熱中していた彝にとって天から降りた美神であっことであろう。まして、

彼は17歳にして結核にとりつかれ軍人への道から志を転じた健康に未練のある体であったのだか

ら眩しく愛しかったであろう。

彝は俊子をモデルに3枚(習作含)残しているが、今回観られるのは習作とソファーに座って本を手

にしている俊子の画だ。これは中村屋が所有するものだけにいままでも新宿に行けば見せてもらう事

が出来た。私も好きな絵である。

愛知県美術館(名古屋)には「少女裸像」という彼によってルノワール風に描かれた俊子の画がある。

その裸体を描いたことが物議をもたらし、俊子は彝の目の届かぬところへ隔離されてしまう。さらに彝

の求める結婚の許可も相馬夫妻は一蹴してしまう。

後に彝と相馬家との確執から解かれて目白に近い下落合に彼のアトリエを建てたのは、発熱、喀血

で闘病生活の始まる直前であったという。その後俊子がインド独立の闘士ラス・ビハリ・ボースに嫁いだ

ことを知る。

私はどうしてもこの絵を見る時中村彝の切ない青春を思い浮かべながら見てしまう。後のストーリーを

寄せ付けない憧れの情感が漂っている。そして彼の建てたアトリエへも足を運ぶのである。

新宿中村屋はカリーと呼ぶいわゆるカレーライスが人気の一品であるが、それを伝えたのは外な

らぬ俊子と所帯を構えたボースがもたらした純インド式カレーである。

ボースは第1次世界大戦勃発に武装蜂起を企てて失敗し英国の追及を逃れるべく来日したのだっ

た。英国の日本への退去要求に拘わらず、民族派の頭山満、犬養毅らが庇護に奔走しているのを知

った相馬夫妻が隠れ家を提供したもので、英語の出来る俊子が連絡役を務めたのであった。

俊子はボースと潜行中の心労がたたり、28歳の若さで他界している。いみじくもそれは彝が逝った3

か月後であった。

「中村屋サロン美術館特別展」は中村屋の歴史を思い出させながら、光太郎の彫刻、會津八一の

書なども展示されている。興味深く観る事が出来ると思う。

風次郎

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No97へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ