★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』

(No386T−95)

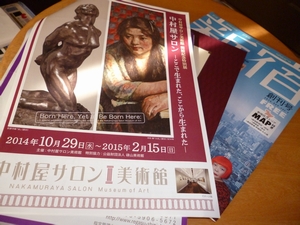

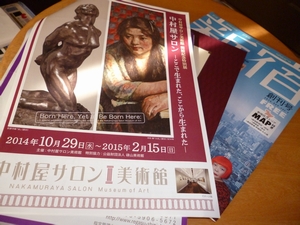

中村屋サロン美術館パンフ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』

(No386T−95)

中村屋サロン美術館パンフ

2015年2月1日

東京楽歩(No95)新宿巡り

中村屋−その1−

新宿は懐かしい街である。少年時代から、信州諏訪の八ヶ岳山麓で育った私が上京する時に、

中央線に乗って、終着の新宿駅に降り立つと、違った空気を味わったものだった。

一種の憧れを抱いて東京を訪れていた時代であった。その人混み、ギッシリと立ち並ぶ建物、

響き渡る喧騒の中こそ都会の感触であった。

当時の新宿駅前には、都電が走っていた。京王線の調布に父の妹である叔母が住んで居て、

そこを訪ねるには西口に廻って、狭い傾斜した広場を通り改札を探すように向かった記憶がある。

中央線沿線から上京して来る人々にとっては、皆同じように懐かしい処だろうと思う。

東京への玄関口としての印象があるせいかこの街を好きな人が多い。所縁のある人々は、何か

と言う時の集合場所や、いわゆる飲み会を気安くこの街に機会を委ねる。

東口の新宿通りに面した駅のすぐ近くに「中村屋」という老舗がある。古くから店頭で菓子を

売っていたりカレーが有名なレストランであった。

大学へ通うようになった年の夏休みに、何かまとまった物を読みたいと神田の古本屋を漁って

いたら、「日本の農村に於ける思想の変遷」という変わった題目の一冊が眼に止り、パラリと捲

っているうちに、安曇野から東京に出て「中村屋」の経営に至った相馬愛三、良夫妻の足跡にか

なりのページが割かれていた。私はこれを求めて持ち帰り暑い東京の夜、蚊に刺されながら読ん

だのであった。

私の在所、「富士見」の駅前にも同じ「中村屋」という名前の蕎麦屋があった(今もある)が、

そことの繋がりもあるのかなどと他愛のないことを考えていたが、無いことはすぐに分かった。

しかし、信州(安曇野)にゆかりのある「中村屋」が、「新宿」に店を持ち、そこでのドラマ

が世相に一石を投じた存在であることを知ったのは、その本を見つけたことが切っ掛けであった。

ひとつの驚きであったが、それまでは何も知らなかったのである。

「日本の農村に於ける思想の変遷」の中に盛られた相馬家に関する部分は、安曇野の養蚕農家、

相馬愛蔵、良(ペンネーム=黒光)夫妻を中心に、そこに集まる文化人のサロンを「大正デモク

ラシー」の例示と関連づけて説いていたのであった。信州の相馬家という舞台から、新宿「中村

屋」に至る流れの経緯(いきさつ)を読み齧って私の興味は大きくなったということである。

このことはその後に安曇野生まれの小説家・臼井吉見が歴史小説(1964年入稿、1974年上梓=

筑摩書房)として取り上げ、話題になった。

小説では、主人公の実業家相馬愛蔵・相馬良夫妻、そして彫刻家の荻原碌山、教育者の井口喜

源治、社会主義者の木下尚江、そして終盤には臼井本人も登場する。木下と良を除く4人の故郷

である安曇野の回顧、相馬夫妻が当初本郷で起業した「中村屋」を舞台に作者の戦中戦後の回顧

録を併せて、広く明治から昭和中期にかけての日本を描かれている。

小説とされているのではあるが、一つの現代史が語られていると言えようか。

語られているように、新宿中村屋の創業者相馬愛蔵・相馬良夫妻が、安曇野の家に村の若者を

集め始めた「禁酒会」が発端でグループの文化への志向が続くようになる。

史実として、やがて夫妻は上京してパン屋としての地歩が固まり、信州との接点、当時の新開

地であった新宿(当時は追分)に着目して新たなる店を構えたのであったが、店には安曇野時代

から家に出入りしていた若者たちなど(荻原碌山は安曇野の近所の子)芸術家グループが集まる

ようになるのであった。

ここから、いわゆる中村屋サロンに至るのである。

「中村屋」は昨年(平成26年)10月「新宿中村屋ビル」を建て替えた。そしてその3階に

「中村屋サロン美術館」を開設し、今(2月15日まで)第1回の展覧会「中村屋サロン―ここ

で生まれた、ここから生まれた―」が開催されている。

私は足を運んだ。

風次郎

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No96へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ