☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No545T−134)

レンブラントのキューピッド(展覧会資料から)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No545T−134)

レンブラントのキューピッド(展覧会資料から)

2018年7月

東京楽歩(No134) ルーブル美術館展を観る

ルーブル美術館展「肖像芸術―人は人をどう表現してきたか」を観にいってきた。

ルーブルの全8部門から112点の作品を通して、肖像の社会的役割や表現上の様々な特質を浮

き彫りにする試みと銘打っての開催を楽しみにしていた。

27年ぶりに来日したという16世紀ヴェネツィア派の巨匠ヴェロネーゼの傑作絵画、通称《美

しきナーニ》が関心を呼んでいたが、それは兎も角、テーマに沿った展示は、古代エジプトの棺を飾っ

たマスクから、ローマ皇帝などの君主像、そして女性や子どもたちの肖像まで、わかりやすく並べられ

ていて良かった。

ルーブルには3回ほど観光旅行の際立ち寄っているが、あまりに会場が広大でお決まりの「モナリ

ザ」を観ればあとは時間的にもどこかの部屋を集中的に尋ねるといった鑑賞の仕方しかできない。

このようにテーマを定めて解説してくれる日本での展示はありがたいことだと思う。

歴史は人間によってつくられる。その時々に残された肖像に沿ってたずねることに興味は尽きな

い。ルーブルのあるパリは、世界の観光客が期待を寄せて尋ねるところなのでなかなか持ち出すの

は大変なことだろうと思うが、殊に今回はナポレオンのデスマスクが来ると言うので、私の関心は高

かった。

「人の肖像」は最も長い歴史を持つ芸術ジャンルである。

3000年以上も前の古代メソポタミアの彫像や古代エジプトのマスクから19世紀ヨーロッパ

の絵画・彫刻まで、きわめて広範にわたる時代・地域の作品を対象としながら、肖像が担ってきた

社会的役割や表現上の特質を浮き彫りするとして展示されていた。

まさに、ルーヴル美術館の全部門――古代オリエント美術、古代エジプト美術、古代ギリシャ・

エトルリア・ローマ美術、イスラム美術、絵画、彫刻、美術工芸品、素描・版画――それぞれの力

量が試された企画のようであった。肖像とは身近でありながら、その流れは奥深い、肖像芸術の魅

力に迫る本格的な展覧会であった。その意味で、きわめて貴重な機会だったと思う。

展示は、プロローグ:マスク――肖像の起源、で棺に由来するマスクが取り上げられ、次の第1

部、記憶の為の肖像の時代へ、そして思慕から信仰へ「権力の顔」の第2部へと移っていく。

本展では、古代エジプトのアメンヘテプ3世、マケドニアのアレクサンドロス大王、そして、ア

ウグストゥス帝やカラカラ帝などのローマ皇帝、時代が下ってルイ14世をはじめとする歴代のフ

ランス国王、さらにフランス王妃マリー=アントワネットなど、歴史を彩った時の権力者たちの肖

像が一堂に会したのは圧巻であった。

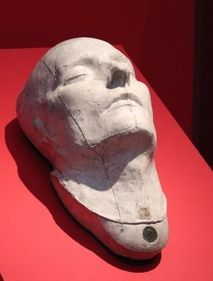

なかでも大きな見どころとなるのが、時の権力者、皇帝としても名を馳せたナポレオンのコー

ナーであった。

将軍時代を経て、皇帝として最高権力を手にしながらも、追放先の孤島で孤独な最期を迎えるこ

とになったナポレオン。その激動の人生を、アントワーヌ=ジャン・グロの傑作《アルコレ橋のボ

ナパルト》など5点の作品でたどる。

追放先の孤島セントヘレナで病死の最期を遂げたナポレオンであった。が、主治医であったイタ

リア人医師のアントンマルキは、ナポレオンのデスマスクを作った上で勝手に持ち去り(※異説あ

り)その後、1833年になってかなりの数のレプリカを作って販売を行ったらしい。時のフラン

ス国王ルイ18世はこれを30個も購入し、敵対的諸侯や富豪への懐柔用の贈り物として利用した

という。

展示されたものはそういった中のもの(レプリカ)とのことである。私もしみじみと眺めてきた。

第3部はコードとモードとして近代からの象徴的肖像や装身具をまとった人物など感覚的に分か

りやすかった。人気のヴェネローゼの《美しきナーニ》もこの部門に飾られていたが、私はレンブ

ラントの《ヴィーナスとキューピッド》の方が今回気を惹かれた。レンブラントのこの絵を知らな

かったし、彼がこのような女性表現を絵にすることを今まで知らなかったからである。新しい収穫

であった。

ルーブル展はアンチボルド―肖像の遊びと変客と題するエピローグ(異質な2枚の絵)で幕を閉

じるようになっていた。

丁度2時間を超える程良い時間を要して満足し一人でコーヒーを飲んで余韻を覚ました。

風次郎

ナポレオンのデスマスク(展覧会資料から)

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No135へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ