☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No526T−129)

土肥金山「黄金館」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎のColumn『東京楽歩』 (No526T−129)

土肥金山「黄金館」

2018年2月

東京楽歩(No129) 土肥紀行(2)早朝の土肥街並と金鉱山観光

夕食は大広間のバイキンングであった。

気楽に3人でテーブルを囲んで、取寄せ料理を楽しんだ。シーズンに因んで蟹がメ

ニューに踊っていたが、ありきたりでむしろ大概の魚などが口に合った。

地元の酒が飲み放題で振る舞われ(一升瓶から自前でお燗、注入)大らかに歓談で

きた。

仲間の語りはいつものように尽きず、部屋に戻っても続いたが、お互いに年のせい

もあり、10時過ぎには就寝した。仲間同士、寄る年並みの話はいつも気楽で楽しい。

朝、私はいつもの起床時間である4時には目が覚めた。着替えて4階のロビーに降

り、新聞は配達されない時間なので自前のノート整理などを済ませ、町までの散策を

試みることにした。

土肥の町は、静岡県の東部、伊豆半島の駿河湾に面する町である。2004年4月1日に、

周辺3町と合併し、今は伊豆市の一部となっている。

土肥温泉は、明治33年に馬場(ばんば)地区で飲料用井戸を掘ったところ、温泉

が湧出したのが始まりとのことである。歴史的には江戸幕府による土肥金山開発中の

1611年にも、当地にある安楽寺境内の坑口から温泉が湧出したのが土肥温泉とし

ての始まりらしい。その源泉は発見者の間部(まぶ)彦平に因み、「まぶ湯」と名づ

けられている。

金鉱山に関しては、江戸初期金山奉行(ぶぎょう)大久保長安(ながやす)によって、

当時、土肥千軒とよばれる程の金山町が繁栄したようである。

*

まだ暗いホテルの外は冷たい風が吹いていた。国道の坂道の下方に、街の明かりが

見えていたから方向に不安はなかったが、冬風にジャンバーのフードが飛ばされそう

になった。

足元に気を付けながら街までは約15分、坂を下りる途中海側には廃業になったか

なり大きなホテルがあった。今や日本の温泉町では当たり前のように目に入る光景で

ある。ここの温泉もご多分に漏れずといったところかもしれない。サービスと経営の

難しさはどこの業界でも世代交代以上に変化が早い。

坂を降り切ったところは、まだ街はずれではあったが、広い駐車場が確保されたフ

ェリーの港になっていた。釣り人向けのフィッシングパークを兼ねて整った店舗など

も入ったターミナルはまだ新しい建物のようだった。朝の風に揺れている桟橋がギー

コギーコと唸っていた。湾を挟んだ対岸の清水港へ向かう近代化されたフェリーが発

着しているようだ。

駐車場の隅にセブンイレブンが24時間営業の店舗の明かりを光々と放っていた。

客人は誰もいない。

小さな川の橋を渡った辺からが温泉旅館街である。

街道にバス停があり、その山側に土肥金山と大きな看板を掲げた建物があって、そ

の背景に盛り上がった山が江戸時代に採掘されていた金鉱山であろうことが想像でき

た。これを町は観光名所に仕立てようとしている事は伺われた。

街並には観光客目当てのカラオケスナックみたいの店舗も見えた。

花時計を設置した松原公園広場があり、峠から流れ下ってきた土肥山川に架けられ

たやや大きな橋を越えて川添いの道を海辺に行ったところが、古くからの土肥の港で、

漁船が幾つも係留されていた。

街はこの港を囲むように温泉旅館街を形成してきたのだろう。海岸道路と峠道が街

中を通り、海伝いに沼津へ通ずる道路との間の一角に、こじんまりと栄えたに過ぎな

い町なのであろうか。スーパーなどなく3軒ほどのコンビニと薬屋のチェーン店以外

は地元の古くからの店舗のようであった。

案内書には、「集落内に4つの共同浴場、1の足湯を有する温泉があり、海水浴客、

磯釣り客も多く、民宿は100軒を超える、又、海岸の至近にホテルや旅館が立ち並

び、江戸時代には土肥金山で栄え、坑道が観光スポットになっている。さらに、深い

ことが特長である駿河湾の深海魚を使った料理店などもある」とある。

確かに料理屋らしき店はあるが賑わっていると言う訳にはいかないようだ。むしろ、

旧きから伊豆半島の西海岸に位置する、東・南・北の三方を山に囲まれ、西は駿河湾

に臨む達磨(だるま)山などの山々を背後にした山林に囲まれて、海岸沿いも急傾斜地

をなし、かつては「陸の孤島」といわれたところとの説明が当を得ているように思う。

町は観光の目玉に、雄大な富士山を眺めながら駿河湾を渡り、清水港と西伊豆土肥

港をわずか65分で結び高速カーフェリーも売り込んでいるようだ。ちょっとした船

旅気分も味わえるし、特別室もある豪華なフェリーは横揺れ防止装置を備え、広いデ

ッキで快適な乗り心地だという。

海風を浴びながらの早朝散策を終えホテルへ戻った。

しばらくして陽が昇るとその日も青空がすっきりと広がる良い天気のようだった。

朝風呂をいただき、海幸が盛られた食堂のテーブルを回りながら、みんなで朝食を

楽しんだ。

他の仲間も街へ降りてみたいということになって、帰りのバスが出る14時までの間

金山の跡を見学することにした。

ホテルから朝と同じ道路を下った。眩しいほどの好天で海原から吹き上げる風がや

や強かったが、そう寒いわけではなく、フェリーの波止場をやり過ごして海辺に盛り

上がった塊のような金山の山容を右手にした「黄金館」に向かった。

広い駐車場を設けた向こう側にレストハウスを兼ねた「黄金館」は資料館になって

おり見学路になっている旧い坑道巡りを終えると入場できるようになっている。

金山は東・南・北の三方を山に囲まれ、西は駿河(するが)湾に臨む。達磨山などの

山々を背後に区域の85%が山林で海岸沿いも急傾斜地をなしている。

まず坑道巡りをして、電動で動く抗夫人形などによる往時の作業や坑内の再現を見

学した後資料館への順路をたどった。

昭和40年に閉山した土肥金山は、江戸時代の第一期黄金時代があったのち、明治時

代から昭和にかけても栄えたと言われ、当時佐渡金山に次ぐ生産量を誇った伊豆最大

の金山とのことである。推定産出量は金40t、銀400t。

金山は閉山されたが、坑道巡りや砂金採り体験を楽しめる観光施設として生まれ変っ

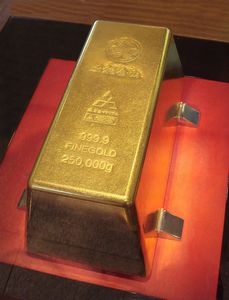

た。金山資料館「黄金館」には、金山に関する貴重な資料や鉱石などを展示されている。

中でもテーマ館に展示してある250kgの巨大金塊は世界一のギネスにも認定されて

いる。施設は土肥マリン観光株式会社が伊豆市指定史跡として管理運営し1972年に開

園した。

展示されている鉱山の歴史によると、

建徳・文中・天授(1370年代)の時代、足利幕府直轄の金山奉行が土肥を支配し、

盛んに金を掘ったのが土肥金山の始まりと伝えられる。

天正5年(1577年)土肥の大横谷、日向洞、楠山、柿山、鍛冶山等五ヶ所を開発、

この頃より土肥の金山が本格的に採掘される。

慶長6年(1601年)徳川家康が伊豆の金山開発に力を注ぐ。

慶長11年(1606年)徳川幕府の金山奉行大久保石見守長安が伊豆の金山奉行も兼ね、

掘削方法、水抜き方法等の新技術を導入し産金量を増大させた。これを機に土肥金山

は隆盛を極め、街には人家が軒を並べ、土肥千軒と称したと云う。

慶長18年(1613年)大久保石見守長安が没し、伊豆金山奉行は市川助衛門となるが、

元和六年(1620年)に没するやその後、土肥の金山は衰退し寛永2年(1625年)には

休山となる。

明治39年(1906年)神戸の実業家長谷川氏が外国人技師を招へい探鉱を行い成功。

大正6年(1917年)長谷川氏が発起人となり土肥金山株式会社を設立。

昭和40年(1965年)鉱量枯渇のため閉山する。

と記されている。

閉山までの掘削坑道の総延長は約100km、深さは海面下180mに及ぶという。

登場する「長安」は鉱山の知識が豊富で、西洋から学んだ最新の採掘法や製錬技術

(アマルガム法)などを駆使して従来の鉱山技術を一新した。長安が幕府の金山奉行

となってからは佐渡金山や石見銀山からは湧き出るごとく金銀が産出したそうである。

ギネスである250kgの金鉱はさすがの大きさ、見学者は寄って多寡って眺めて

いる。隆盛期の遺物や歴史書などを一通り見て、2階のレストランで昼食をしつつ一

服し見学を終えた。

*

伊豆半島の西海岸に位置する旧土肥町は、沼津と松崎を結ぶ定期船に交通を頼った

のであったが、かつては「陸の孤島」といわれたようである。現在では、国道136号、

西伊豆バイパス、西伊豆スカイラインが通じ、土肥港からは、沼津、静岡(清水)、

戸田(へだ)などへカーフェリーや高速船が就航して開発が進んではいる。また、カー

ネーション、夏ギクの栽培が盛んになり、アジ、イワシ、テングサなどの沿岸漁業に

よって町の産業も保たれているようだがまだまだひなびた温泉街の印象は免れないよ

うである。

*

松崎から廻ってきた帰路のバスに揺られて、私たちは夕暮れの新宿に戻り、再び都

会のネオンに紛れて家路をたどるのだった。

(完)風次郎

花時計 250kg金塊

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「東京楽歩」No130へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ