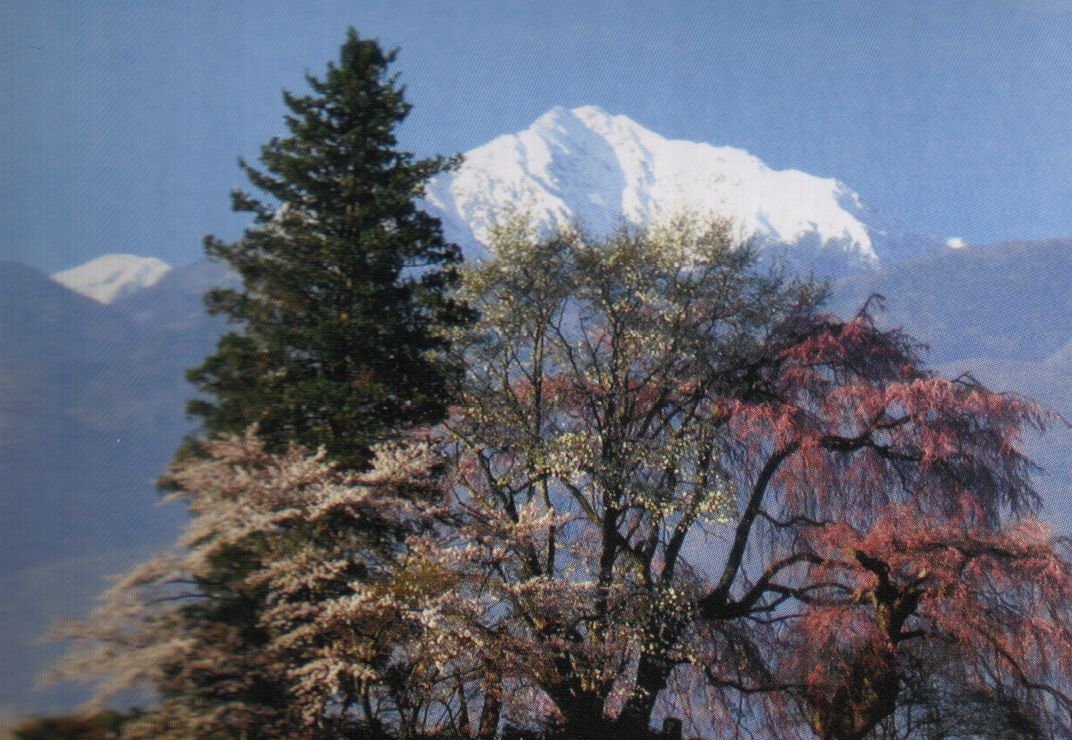

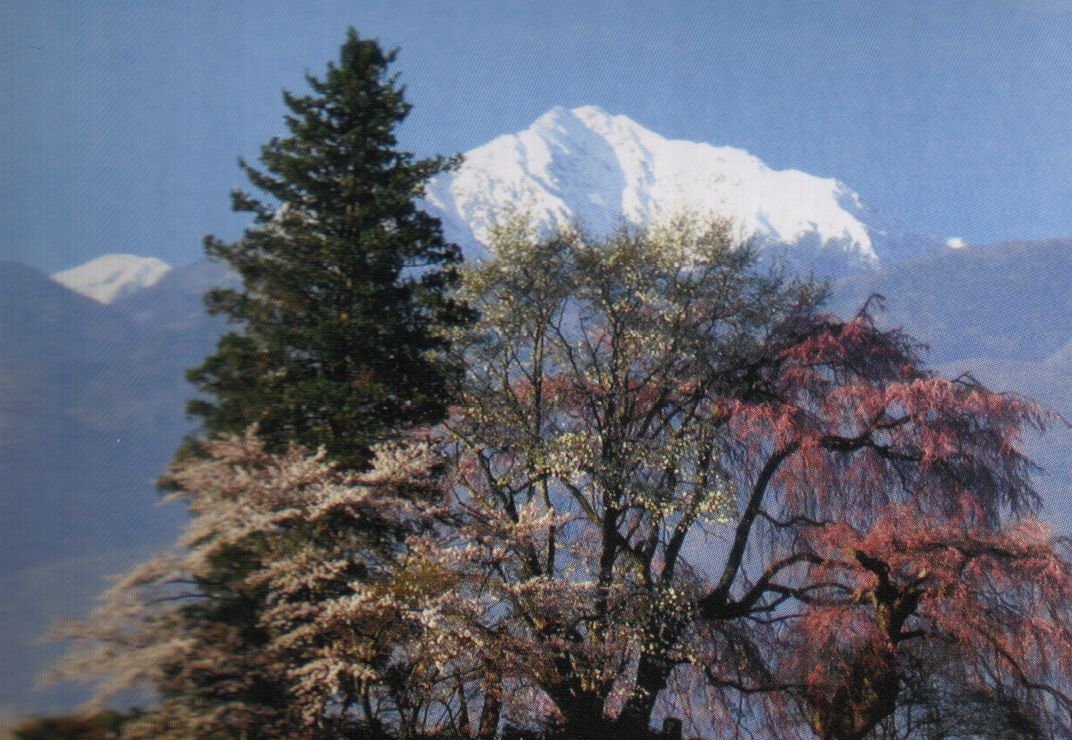

さくらの花(花言葉=「純潔」「精神美」

さくらの花(花言葉=「純潔」「精神美」

Music

by Music Cafe-Megumi Ichihara

(挿入曲 モーツアルト ソナタK331)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎の『善言・愛語』

――日々心の修養の為に――

Tokyo Joylife No489(A009)

「より良く人生を生きたい」

これは誰もが望むことだと思う。

しかし、これを実現することはなかなか難しい。そう思いつつ日々を過ごすことが人生そのも

ののようにも思う。

だから心の修養を心掛けるということなのだろう――。

風次郎も凡人として、生き方を事につけ思い巡らしている。

そんな日々の中で留めたい珠玉の言葉を見つけたり、注目して記してみたいと思う。

どうか読者の方々も賛同いただけたなら、生き方の中へ加味していただきたい。

★★★★★★★★★★★★★★★★★

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2017年4月2日

9.「敬天愛人」

風次郎

yahfuujiro3@yahoo.co.jp

ффффффффффффффффффффффффффффффф

西郷隆盛の言葉、と言われます。

「天を敬(うやま)い、人を愛する」と読むのですが、この敬天愛人という言葉には、西郷の自己修養のた

めの指針(目標)と、彼の信仰的とも言える天命への自覚という考え方が含まれていると言われています。

「敬天」は、詩経等に説かれているということですが、「敬天愛人」は、諸橋大漢和辞典にも西郷南洲の語

と記されており、『西郷南洲遺訓』を引いて「道は天地自然のものなれば、講學の道は敬天愛人を目的とし、

身を修するに克己を以て終始す可し。」と記されています。

西郷隆盛は、幕末の儒者である佐藤一斎を尊敬していました。佐藤一斎といえば、吉田松陰にも大きな影響

を与えたことでも知られる「言志四録」を著した儒者です。

一斎は歴史の流れについて、「天の意思も人間世界のあり方も刻一刻と変化しており、それゆえ、歴史の必

然的な流れをとどめることはできない。しかも、人間の力ではその流れを早めることもできない。」と述べて

います。つねに天を意識していた一斎の思想は、島津に仕えるなかで度重なる不幸に巡り会う西郷隆盛を支え

る志訓として受け止められ、西郷は「敬天愛人」を座右の銘とするに至ったのです。

――天を敬い、人を愛する―― 天とは、すなわち「この世の中を創造し、万物を育成しているもの」です。

「人それぞれには、天から与えられた「天命」というものがあり、それに従って、人は生きている。だから

こそ、人はまず天を敬うことを念頭に置かねばならない。天というものは、「仁愛」すなわち人々を平等に、

かつやさしく愛してくれるものであって、「天命」というものを自覚するのであれば、天が我々を愛してくれ

るように、人は自らも他人に対して、天と同じように、「慈愛」を持って接することが何よりも必要なことな

のである」と、――

西郷隆盛はこの「敬天愛人」という言葉を好んでよく使い、揮毫しました。

明治維新が遂げられ、陸軍大将に就任していた西郷が、ある日、坂道で苦しむ車夫の荷車の後ろから押して

やったところ、これを見た若い士官が西郷に「陸軍大将ともあろう方が車の後押しなどなさるものではありま

せん。人に見られたらどうされます」と言ったそうです。

すると、西郷は憤然として次のように言い放ったとのことです。

「馬鹿者!、何を言うか。俺はいつも人を相手にして仕事をしているのではない。天を相手に仕事をしてい

るのだ。人が見ていようが、笑おうが、俺の知ったことではない。天に対して恥じるところがなければ、それ

でよい」と、――

他人の目を気にして生きる人生とは、相手が主役で自分は脇役です。正々堂々の人生とは、真理と一体にな

って生きる作為のない生き方です。天とともに歩む人生であれば、誰に見られようとも、恥をかくことはない

ということです。

東洋思想を象徴する言葉に「天人合一」があります。天、つまり宇宙と人生とは別のものではなく、一貫し

ているという意味です。宇宙には「道」という根本的な法則性があって、宇宙の一員である人間も、そこを外

れては正しい人生も幸せな人生も歩むことができません。

それに対して、西洋では「天」つまり自然と人間とを対立するものととらえてきました。人間は自然の一部

というより、自然は人間が征服すべきものという考え方のようです。(道教に通ずる考え方)

西郷隆盛は明治以後で特に人望のあった日本人でした。

『南洲翁遺訓』という本(岩波文庫)が出ています。これは西郷に心服していた旧庄内藩士たちが、西郷か

ら直接聞いた教訓等をまとめ、刊行したものです。

庄内藩と言えば、「鳥羽・伏見の戦い」の契機ともなった江戸薩摩藩邸の焼き討ちを行った主力藩であり、

戊辰戦争でも執拗に果敢に薩長を含む新政府軍に抵抗した藩です。そのため、庄内藩主並びに藩士たちは、新

政府軍に降伏した際、厳罰な処分が下ることを覚悟していたのですが、参謀の薩摩藩士・黒田了介(後の清隆

)は、庄内藩に対し、極めて寛大な処置を取りました。

黒田の温情ある処置に対し、庄内藩の人々は非常に感激したのですが、実はこれらの処分は、西郷が陰で黒

田に指示して行わせていたのです。そのことを後日知った旧庄内藩の人々は、西郷を大変慕うようになり、明

治になると、西郷を東京や鹿児島に訪ね教えを請うようになりました。

明治3(1870)年8月には、旧庄内藩主・酒井忠篤は、薩摩遊学を計画し、同年11月に旧藩士七十六名を引き連

れて、鹿児島の西郷の元を訪ねました。酒井忠篤と旧庄内藩士たちは、翌明治4(1871)年3月まで鹿児島に逗留

し、西郷に教えを請い、薩摩の軍事教育などを学んだのです。

また、こういった厚い関係から、後年に勃発した西南戦争においても、旧庄内藩から鹿児島に留学していた

青年二名が薩軍に参戦し、戦死しています。これほど、西郷と旧庄内藩士との交流は、大変厚く深いものだっ

たのです。

このことが「南洲翁遺訓」の発行に繋がります。

西郷は後、西南戦争を起し、国賊となって命を落としますが、明治22(1889)年 2月11日、大日本帝国憲法発

布の特赦により、賊名が除かれることになりました。それを機に旧庄内藩の人々は、西郷から学んだ様々な教

えを一冊の本にしてまとめ、出版することにしました。

「西郷先生の教えをこのまま朽ちさせてはならない」という考えの元、旧庄内藩の人々は、西郷の遺訓を世

に多く広めるため、『南洲翁遺訓』という書物を発刊したのです。

この遺訓の中に、西郷が終生、自己修養の目的とし、信仰的な天命自覚の哲学として考えていた「敬天愛人

」のことが書かれています。

遺訓の第二十四にこうあります。

「道は天地自然の物にして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は我も同一に愛し給ふ

ゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也」

(現代訳)

「道というのはこの天地のおのずからなるものであり、人はこれにのっとって行うべきものであるから、何

よりもまず、天を敬うことを目的とすべきである。天は他人も自分も平等に愛したもうから、自分を愛する心

をもって人を愛することが肝要である」

(解釈)

「天とは、すなわち「この世の中を創造し、万物を育成しているもの」、いわゆる「神(ゴット)」と同じ

概念である。「人それぞれには、天から与えられた『天命』というものがあり、それに従って、人は生きてい

るのである」

だからこそ、「人はまず天を敬うことを目的とするべきである。天というものは、「仁愛」すなわち人々を

平等に、かつやさしく愛してくれるものであるので、「天命」というものを自覚するのであれば、天が我々を

愛してくれるように、人は自らも他人に対して、天と同じように、「慈愛」を持って接することが何よりも必

要である」故に天地自然を敬うは天意である。

天は人も我も、同一に愛し給うゆえ、我を愛する心を以って、人を愛するなり。この意(道)は、すべてに

通じ幾多の辛酸を歴て、近代日本の礎に身を挺した西郷隆盛の教えと言えましょう。

西郷はこのように語っており、「敬天」つまり天を敬うということは、「愛人」つまり人を慈愛するという

ことにつながる、この「敬天」と「愛人」とは、実は同じ意味を持つ、相通じるものであると言われるのです。

このように、「敬天愛人」という言葉には、西郷の終生の自己指針が語られています。

つまり、それは「仁愛の人」になるということです。天と同じように、誰へだてなく愛情を注ぎ、そして自

らを厳しく律し、無私無欲の人であることを、西郷は終生の心がけとして生きたのでしょう。

そしてまた、この「敬天愛人」には、西郷の天命を自覚するという考え方が表れていると考えられます。

「人は天命というものを天から与えられ、それに従い生きている」のだと――。

西郷の生涯は、この「敬天愛人」の言葉の中に、天命への自覚の中にありました。

それでは、なぜ西郷がこのような天命への自覚に目覚めたのでしょうか。これには一つの事件がきっかけと

なっています。

(西郷の入水)

安政5(1858)年 11月16日、西郷は僧・月照(げっしょう)と共に、鹿児島錦江湾の寒中の海に投身自殺をは

かりました。

薩摩藩の朝廷工作に関わっていた京都清水寺成就院の住職・月照は、井伊大老が行った「安政の大獄」によ

り、その身が危険になりました。井伊大老は、反幕府と見られる行動を取った人々を、根こそぎ捕縛し、処罰

しようと考えていたからです。

月照は、「将軍継嗣問題(13代将軍家定の跡継ぎを巡る問題)」や薩摩藩主・島津斉彬の率兵上京計画等に、

薩摩藩と公家の近衛家との仲介役として大いに働いていた経緯があり、そのため月照は幕府に睨まれる存在だ

ったのです。

そんな月照の身を案じた西郷は、月照を守るべく、京都を脱出し、薩摩藩内に匿うことを計画しました。し

かし、藩主・島津斉彬の急逝により、薩摩藩の方針が百八十度変わり、保守的になっていたため、藩政府はは

るばる京都から逃げてきた月照の庇護を拒否したのです。また、あろうことか、藩政府は西郷に対し、月照を

藩外に追放するように命じました。

安政の大獄の余波を恐れた薩摩藩政府の対応は、このように冷たいものだったのです。

西郷は、月照が薩摩藩のためにどれだけ貢献し、努力してきたのかをよく知っており、薩摩藩には月照を保

護する義理があることを藩政府の要職にあった人々に説明しました。しかし、月照を匿うことによって、幕府

に睨まれることを恐れた藩政府の態度は、とうとう変わることが無かったのです。

月照を藩外に追放するという藩政府のやり方は、西郷にとっては許せないことでした。しかし、薩摩藩士と

して、藩政府の命令に歯向かうことも出来ません。また、幕府の捕方がいる藩外に月照を連れて行くというよ

うなことも、西郷としては当然の如く出来ませんでした。

この事態に絶望した西郷は月照と相談し、二人は相伴って寒中の海に身を投じたのです……。

結果、月照だけが絶命し、西郷は奇跡的に息を吹き返しました。

一人だけ生き残った、死にきれなかった西郷の苦しみは、いかばかりであったでしょう……。共に身投げし

た相手が死に、自分だけ一人が生き残ったのです。武士として、そして一人の人間として、これほどの恥辱と

苦しみはなかったことでしょう。

西郷は気が狂わんばかりに、悩み苦しみました。今からでも月照の後を追って、死にたいとも思ったでしょ

う。現に西郷家では、西郷がまた自害することを恐れて、西郷の周辺から、刃物類を一切隠したと伝えられて

います。

このように苦しみに苦しみ抜いた西郷は、ようやく一つの考え方に行き着きます。

「こうして自分一人だけが生き残ったのは、まだ自分にはやり残した使命がある。だからこそ、こうして天

によって命を助けられたのだ……」

自分一人だけが助かったのは、天が自分に何か大きな使命を与えているからだと考えることによって、西郷

はようやくその苦しみから抜け出すことが出来たのです。

そして西郷は、自分が天によって生かされたという、「天命」への信仰に目覚めるのです。

このように月照との投身自殺が、冒頭に述べた「敬天愛人」への思想へとつながっていくのです。そしてこ

の後、西郷はいかなる艱難辛苦を何度味わおうとも、決して自ら命を断つということはしませんでした。

「自分の使命が終われば、天は自分の命を奪い去るであろう。天が自分を生かしてくれている内は、自分に

はまだやらなければならないことがあるということだ」

西郷はそんな風に考え、月照との自殺未遂の後、西南戦争で城山の露と消えるまで、絶対に自殺は考えませ

んでした。

鹿児島県出身で西郷研究の第一人者であった歴史作家の海音寺潮五郎は、この西郷の月照との投身自殺と天

への信仰について、次のように書いています。

「月照との事件の後、惨憺たる苦悩の末に彼は「敬天」の信仰に達し、それ以後、彼は自殺は小我をもって

天命を限定するものだと信じて、いかなる艱苦、いかなる恥辱にも決して自殺を思わず生き抜いてきたのであ

る」と、――

月照との自殺未遂の末、天への信仰に目覚めた西郷は、天命というものを常に身近なものとして感じ、その

天命をつかさどる天を敬うことによって、天の本質である慈愛を体得しようと考えました。

天というものは、人々を平等に愛してくれるものなので、西郷は一切の私利私欲という欲を捨て去り、天と

同じように、仁愛の人になることを人生最大の目標とし、終生努力し続けたのです。

そして、天は自分も含め平等に人を愛してくれている。だから、天命に従う自分も天と同様に人を愛そうと

考えました。

西郷隆盛、遺訓の言葉

「人は天命というものを天から与えられ、それに従い生きているのである」

「道は天地自然の物にして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。

天は我も同一に愛し給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也。」

* * * * *

以上のように、「敬天愛人」という言葉には、西郷の本質が語られていると言って良いのではないでしょう

か。そしてまた、西郷という人物を理解するためにも、この「敬天愛人」という言葉を理解することが重要だ

と言うことになります。

西郷が日本史上最も清廉誠実な英雄であり、仁愛の人であったと言われるのは、この言葉の意味することを

考えれば自ずから理解出来ると思いますが、「道」を行う人間にとって「敬天愛人」の心がけは、崇高である

と言わざるを得ません。西郷の励みの基はそこにあるのかと思います。

西郷と同じ鹿児島を郷里にもつ稲盛和夫氏も生きる目標を「敬天愛人」と掲げるひとりです。

氏が起こした京セラが社是として掲げているのをはじめ、多くの企業が「経営理念」として取り入れている

言葉でもあります。

《参考》月照上人について

文化10年(1813年)、大坂の町医者の長男として生まれた。

文政10年(1827年)、叔父の蔵海の伝手を頼って京都の清水寺成就院に入る。そして天保6年(1835年)、

成就院の住職になる。しかし尊皇攘夷に傾倒して京都の公家と関係を持ち、徳川家定の将軍継嗣問題では一橋

派に与したため、大老の井伊直弼から危険人物と見なされた。

西郷隆盛と親交があり、西郷が尊敬する島津斉彬が急死したとき、殉死しようとする西郷に対し止めるよう

に諭している。

安政5年(1858年)8月から始まった安政の大獄で追われる身となり、西郷と共に京都を脱出して西郷の故郷

である薩摩藩に逃れたが、友の入水することになって絶命する。

風次郎

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」「善言・愛語」(10)へ

メルマガ・風次郎の「東京ジョイライフ」トップへ

風次郎の「東京ジョイライフ」ホームページのトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「世界旅」へ