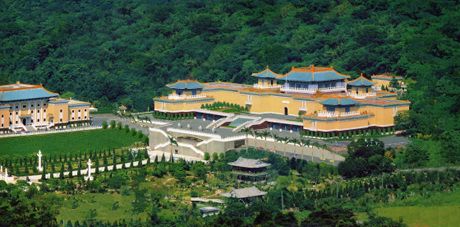

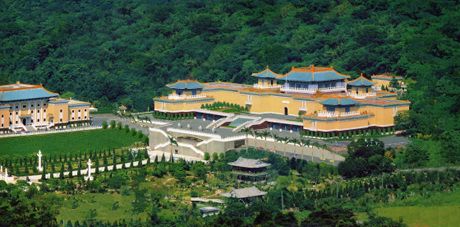

台北「故宮博物院」全景(手前は庭園)―Wikipediaから―

BGM TAM Music Factory

台北「故宮博物院」全景(手前は庭園)―Wikipediaから―

5.故宮博物院見学

今回の台北旅行の第1の目的は故宮の宝物を見ることにあった。

漢さんに頼んで案内人を手配してもらった。日本の戦前教育を受けたことがあると言

う75歳ほどの男性のガイドがホテルのロビーに現れ昨日と同じ車で出かけることにな

った。彼は教育勅語を今でも諳んじて前文を口実できます、と言った。私たち日本人に

対する親しみの情を隠さない表現だろうとは思ったが、心境複雑に思った。

○

1924年11月5日最後の皇帝、溥儀の紫禁城から追放されて大清帝国が終わりを

告げると、皇帝の宝物、宮廷文物は国民政府の「清室善後委員会」によって、整理と博

物院設立による一般公開が進められた。しかし、1931年の満州事変以降、北方勢力

の緊迫を懸念してこれらは上海、南京と移管されたのである。

さらに1937年には日中戦争勃発となり、峨嵋、楽山、巴県へと分散される。そし

て大戦後再び南京に戻されたものの、国共内戦の難を逃れて台湾に運ばれた、と言う経

緯をたどる。したがって、北京には比較的大掛かりな遺物が残るのであるが、小さく、

価値の高いものがこちらに運ばれているのだと言われている。

○

忠孝西路から左折して台北のメインストリート中山北路を北上していく。朝の大通り

は清々しい。ガジュマルや合歓の木が街路樹として両側につづき貫禄のあるとおりだ。

楓もある。街路樹には天然樟脳や楠木(虫がつかない)も用いられているようだ。

この通りを何度往復したことだろう。昨夜も士林から帰ってきたのだった。

士林の少し先へ行ったところを山側に入ると一段高いところに宮殿のように故宮博物

院が見えてきた。

手前が広い庭園になっており車道は庭園に沿って抜け、中段に至った。

車を降りると少し歩いただけで広い入場口へたどり着けるようになっていた。

ガイドの話では、2月初めは丁度中国の年末年始の休暇に入ったばかりで、学校の生

徒が連日団体で入場するので、解説用に貸し出されるイアホーンが足りなくなるのだそ

うだ。混雑のなかではイアホーンがなければ如何に小人数でも館内説明が難儀であろう

と心配していたが、上手く4人分割り当ててもらえてホッとした。

3年前に改装が終わったとのことで、明るく広いエントランスからエスカレーターに

乗って展示室へ向かう。

3階が青銅器など旧い殷、周から漢に至る時代のもの、2階が隋、唐から清までと区

分されている。

すごい混雑だ、とガイド氏は「5つぐらいしか廻れそうもない」と言った。それぞれ

の会場で並ぶようにして展示物に近づくのだから、説明したい展示物は限られるのは当

然だろう。だからこそガイドについてもらってよかった。何が何処にあるかなど、とて

も観光客がいきなり行っては辿り着けないであろうと思う。私たちはガイドブックに出

てくる名品には近づくことが出来て良かった。

最初に青銅器の鼎を見に行き、西周晩期の「毛公鼎」の説明を受けた。その内側に書

かれた象形文字の金文(と呼ぶらしい)が現存ではもっとも長いものであるとのこと。

その時代公の功績を印し、後世に伝えているとのことである。象形文字が拓本で飾られ

ていてガイド氏のそれぞれについての解説が楽しく理解できた。

以前より中国人の細密な彫刻技術には驚き感心しているのであるが、ここではやはり

彫刻の秘宝の数々に触れてその念を深めた次第である。

やはり眼を見張ったのは、苦労して近づいたのであったが、一番人目を引くと言われ

ている清の「翠玉白菜」への出会いであった。

紫禁城永和宮に陳列されていたもので、清末に光緒帝に嫁いで来た瑾妃の嫁入り道具

だったと考えられるものであるとのこと。半翠半白の材質を生かして玉の白い部分を茎

、エメラルド色の部分を葉とし、瑞々しい白菜に彫り上げられている。

白菜は花嫁の純潔を象徴し、葉の上に繁殖力の強いキリギリスとイナゴが這っていて

子孫繁栄の願いが込められているとのことだ。

「量材就質」という意匠観。素材本来の自然な色あいや形状に沿って、作品のテーマ

や文様を決定することを言われる。

玉石工芸の分野で実践した工匠の巧みな彫刻。与えられた条件の下で、材料の特質へ

の充分な理解を通じてインスピレーションを得、天然と人為とを調和させた創作方法で

ある。しばしば人の意表を突き、しかもそれが当然であるかのような適切で見事な作品

を生み出したと言われる。見ていれば自ずから感銘を受ける。

現在、巧みな彫刻が施された最古の玉石作品は、中国河南省安陽市で出土した、今か

ら三千年あまり前の殷代晩期の「玉亀」とされている。その白い体と黒い甲羅は生き生

きとしており、時空や距離を超越すると言われる。が、ここにも吉祥寿意から人物花鳥

、果ては果物・野菜・肉に至るまで、題材はあらゆる事物が収蔵されているとのことで

あるから、興味は尽きない。

その中で、人々に最も深い印象を与え愛しまれているものは、「翠玉白菜」をおいて

他にないであろう。天然の材質、人為による創作、象徴している内容、この三者が見事

に組み合わさり、自然と人間の調和の妙を最もよく示す作品であった。

同じように「量材就質」の意匠観に基づく作品では「肉形石」があった。色艶、表面

の毛穴、脂身の質感などが豚の角煮にそっくりの石である。天然の石をもとに職人が毛

穴の一つひとつを細工し、あたかも醤油でじっくり煮込まれた豚肉のような色に彩色さ

れているのだった。

また多宝格(小物入れ)の彫刻で長さ3.4cm高さ1.6cmの小さなオリーブの

種に掘り込まれた「彫橄欖核小舟」は微細な船内の彫刻に目を見張ったばかりか、舟底

には「後赤壁賦」全文が刻まれているのを見た。

とても半日や1日の見学では数多い究極の作に接することは出来ない。まして見学は

立ち止まったり、顔を上げて目を凝らすから結構体力を要す。今回はその凄さを胸に収

め、記憶を持ち帰ることにした。混雑する博物館での鑑賞は半日が限度と割愛し売店で

ガイドブックを買った。

昼食をしてガイド氏とはホテルで別れた。

(風次郎)

「毛公鼎」 と 「翠玉白菜」 ―いずれもパンフレッドから―