ベルガマのアクロポリス 頭のないトライアヌスの像

☆☆☆

エーゲ海を望む海岸の道路をDRAKのバスは快適に走っていく。

良い天気が続く。

沖には朝陽の照らすエーゲ゙海に浮かぶレスボス島が見える。レスボス島は近くの町アイワルクからフェリーが出ているリ

ゾート地だが、そこはギリシャ領。ガイドのギョクチェは、「トルコからの渡航はビザが必要なのに、ギリシャ人のトルコ入国

はフリーなのだ」と不満を漏らす。国力は経済行政にまで影響を与えると言うことだろう。トルコはまだまだ貧しい。

アクチャイのホテルを発ってから約1時間あまりでベルガマの町に入った。古びた街並みの、狭い道路をくねくねと曲がり

ながらやりすごし、山の上にある古代都市遺跡アクロポリス(上市)に到着した。

ベルガモンはアレキサンダー大王の死後、その遺産を手にしたリシマコス将軍の部下フィレタロスによって建設された王

国である。紀元前に端を発した王朝はその後ローマと共に宿敵シリアと戦って小アジア(アナトリア)に於ける交易権を得、

その繁

栄の結果としてアクロポリスを次々と拡張したと言われる。

ローマの属州としても栄えたが、後の時代、アラブの攻撃を受けるようになってからは荒廃して行く。

バスを降りて史跡の入場口を通り、さらに丘の道を登りつめると、そこは廃墟のごとく数々の建物の基礎と柱が見えていた。

どれをとっても神殿を連想させる遺物である。

ローマの時代に至ってこそ統治者は民の代表たるのものとされたが、ヨーロッパ世界では紀元をさかのぼること幾千年の

時代から、覇者である王の統治が行われていた。

そもそもこの王が、民を前に武力による威圧の背景に、真理をもって教示する統べとして、背後に神の存在を語るに任せ

たのであろうと想像する。

その神は古くからギリシャ神話などで語り告げられた天の権威者であったし、エジプトのように太陽神であったりしたのである。

すなわちアジアからアラブにいたる遊牧の民は、「移動」と言う生活の必然性がゆえに天空から確たる方角を示す星(夜の

神)を神と崇めたのであり、ナイル川に依存し、「定住」して農作を糧としたエジプトの民は、膨大なエネルギーと季節をもたら

す太陽を崇め、太陽神(昼の神)を定義するに至ったのであろう。

したがって、王の時代にあって、宮殿は勿論、都市建設が神殿と共に設計されることは為政者として必定であった筈である。

いわんや、それは単なる覇者でなく、民の代表として政治を司ることとなったローマの帝政時代になっても引き継がれていっ

たと言わざるを得ない。

東国の我らが日本にもヤオヨロズと言われるほど多くの神が存在しているのであるが、それはさておき、彼らが崇めた神が、

後の時代に時として統治の為の精神の裏付けに使われることとなるのである。

つまり何故統治者がその判断をし、その指針を行うのかのなかにひそむ、言われざる曖昧さを払拭する為の理由付けに、

神の思し召し(神秘性)を用いることとなり、そこに宗教と密着が始まるのである。

統治者が現実の事象に対し、合理性が伴わなくも正当化されるシステムが確保されると言うこと、統治者、たとえばエジプ

トでは王であるファラオによって神の示す真実が民に示されるという形式となっていったのである。

ギリシャの神を崇める社会でも予言者が同じように地位を与えられるた。

されば、王や予言者は人間なのであるから民(一般人)との間に感覚や主張の相互に違い(違和感、結果的には否同調=

平和的別宗派の発生)の生ずることはやむを得ない。

地球や宇宙の動き、自然現象は、予測や解明がもとより困難な不思議現象であるから、これを神のオボシメシと受け止め

ざるをえない人間の本能に迫って諭したのが、ファラオや予言者の業である。

時に統治者はそこに自らの都合を含ませ、恣意的に意思統一を謀ろうとするのは必定であった。

神話の芽生えるヨーロッパでは当初から予言者と統治者が結びついていたわけではない。王をファラオと呼んだエジプトで

さえ神職者を宮殿に置いていた。

キラ星に姿を宿した神たちが降臨したとする神殿を置き、王は自身の悪意無き真理を神に誓い、治世を正当であると報告し、

純なる姿を民の前に示したのであろう。

神殿は天に近くなければならなかった。神の住むのは天であったし、いつの世も指図は上から下ということだろう。

ところが時代が下ると、預言者たちは神が地上にもたらす啓示を担うものを特定し始めたのである。

アブラハムをはじめとする数人が受け入れられ、キリストとマホメットが最後は教典によって不確実な言い伝えを体系化、或

いは正論化された宗教を広めることになる。結果的に聖書(旧約、新約)が正統化され、派生してコーランに至った。

ヤハウェを唯一絶対神とするユダヤ教は、言わば神々を統括するほどの求心境地を教義に求めたのであろう。それはエジ

プトが太陽神を掲げたことにに比類する。

しかし、キリスト教徒は三位一体説をもとに、イスラム教徒はマホメットをアラー(アッラーフ=ヤハウェ=ゴッド、いずれも同

義語)の子と看做したように、予言者、指導者が信仰を基に神と類似化して教徒に影響を与えることと進化していった。

これが現代に至っても大きな宗教集団の大きな対立として更に増幅しつつ地上を折檻している宗教対立の流れである。何と

単純で嘆かわしいことだろうか。

この対立があるからこそ、コンスタンチヌ帝より前のローマは皇帝は神殿にのみ参り、国が派生宗教(ユダヤ教、キリスト教、

イスラム教)への関与をせず、属州統治のなかにこれらを持ち込むことを避けたと言われる。にもかかわらず、宗教の流れは

出来てしまったのが歴史なのである。

何をかいわんや、コンスタンチヌ帝こそ統治に宗教を掲げ、神への導きを民が選ぶことに、政治が制約を行った最初の統治

者であったのだ。

ここでローマ帝国は、それまで宗教とのしがらみから、ユダヤ教徒(絶対的な一神教信者たち)に手をこまねいてきた歴史を

省みず自らも宗教統治を開始したのであった。

私がトルコを訪ねてみたかったのは、その発端の地コンスタンチノープル(イスタンブール)を知りたかったにほかならない。

私はいまベルガモンの遺跡に立っている。

この場所にはその流れの素朴な時代3000年前の平和な跡形がある。

神と人だけの世界だったように、透き通るほどの青空が広がる下。ここは神の静かなたたずまいのようである。

宮殿と神殿、少しばかりの空間でしかない兵舎と武器庫、古い遺跡となった民の為の施設、時の国の風情がある。

想像なかで、ここに建造物の居並ぶベルガモン王国のアクロポリスは何と平和なことか。

深呼吸をして神妙に解説を続けながら歩むギョクイチェの後に従った。

(*宗教に関する視点は小生の理解に基づいたものです。私は、仏教は好ましい宗教と思っていますが、他も含めどの宗教

の信者でもありません。)

驚いたのは、山上の生活に必要な水を引き上げる技術は3000年も前の昔、既に存在していたことである。そればかりか、

この膨大な石材を集め、現代建築にも勝る技術の結集は、今残る神殿の屋根や土台に感覚的にも優れた構成を見せている。

また、石材のいたるところに彫られた神々の姿や生物を模った芸術は、豊かな時代の華やかさを知らしめるとしか言いようも無い。

ここが最も栄えたのは紀元前であるが、ローマの時代に入ってもローマはこの地、この国を東方における重要な地と認識して注

目したのであろう。歴代の皇帝はここを訪れている。中でも属州のインフラ整備を進めたトライアヌス帝は、この王宮に自分の神

殿を作らせた。首が折れてなくなった胸像がその神殿跡にむなしく立っていた。

山頂から少し下がった急な斜面をうまく使って大きな野外劇場が造られている。これこそ市民の為の施設である。山腹との関係

で音の反響が良く、いまでも催しものが行われると言う。

万を越える観客席、整然としたスタンドの下になる舞台の近くには、神殿が置かれるのが常で、信仰との結びつきを思わせる史

実の証といわれる。

山上からの眺めはそれらを越して開け、ベルガマ川の谷を挟んで、川辺に住民の街(下市)が、その向こうの小高い丘に、アス

クレピオンと呼ばれ、紀元前後800年にわたって使われた民の為の総合医療センターといわれる遺跡が見えた。

この谷を挟んだ両域に広がったベルガモン王国の様子は、これからも発掘が進むごとに眼に触れる遺物が次々と出てくること

だろう。

ここも後ろ髪を引かれる思いで後にすることになった。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

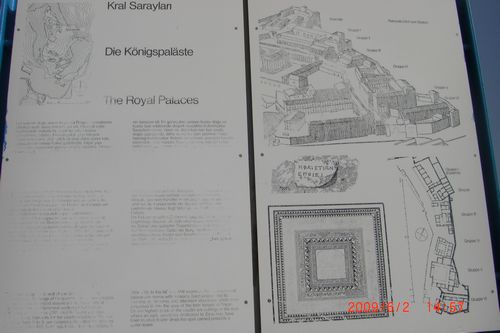

解説掲示板と丘の斜面に造られた劇場