ブルーモスク内部 アヤソフィア内部

☆☆☆

スィルケジ駅界隈の雑然とした街並みを通りすぎて坂道を登っていくと、緑に包まれた台地が現れた。そこは往時の城内、イス

タンブールの中心をなす宮殿とモスクの建ち並ぶ地域である。目前には彼方どこからもその威容をみることができたスルタン・ア

フメット・ジャミーの姿があった。今日は丁度礼拝日にあたる金曜日、国際的な観光客の賑わいに増して信者の往来が加わりあ

たり一面人で溢れていた。

見渡せば、スルタン・アフメット・ジャミーとその隣にアヤソフィアが、細く天に聳えるミナレットに囲まれて建つ壮観な風景である。

1453年、コンスタンティノポリス陥落によって東ローマ帝国は最終的に滅んだのであった。

新たな支配者であるオスマン帝国は、先ずここに存立していたハギア・ソフィア大聖堂などのキリスト教の教会をイスラム教のモ

スクに転用した。

そして、古代ビュザンティオン市の跡地にトプカプ宮殿が造営され、16世紀にはビザンティン建築の精華を十分に吸収したムスリ

ム(イスラム教徒)の建築家ミマール・スィナンによってスレイマニエ・モスクなど、すぐれたトルコ・イスラム建築が建てられる。さら

に、17世紀にはハギア・ソフィア大聖堂あらためアヤソフィア・モスクと並ぶ位置にスルタンアフメト・モスク(通称ブルー・モスク)が

建設されたのである。

以来モスクのミナレットと大ドームが林立するイスタンブール歴史地域の美しい景観は300年をかけてはぐくまれてきたのである。

バスを降りてトルコ・イスラム博物館の庭園に沿った道路を歩いて行く。その道路は「ヒッポドローム」と呼ばれ、ビザンチン時代

に戦車競技が行われたトラックの跡だそうだ。走路はいま広い通りとなり、その面影を残して南北に細長く2本が走っていた。

私たちはその通りに挟まれた中の広場に入り、当時勢力を張り合っていたドイツ皇帝が友好の印しとして贈ったという八角形の

「泉亭」を見た。また、競技場にシンボル的に飾られていたと言われる、エジプトはテーベのカルナック神殿から運んだ「テオドシウ

スのオベリスク」、ギリシャはデルフィのアポロン神殿から持ってきた青銅製の「蛇のオベリスク」コンスタンチヌ1世が建てたといわ

れる「コンスタンチヌのオベリスク」を見あげて歩いた。

続いてスルタンアフメト・モスク(Sultanahmet Camii)へ入った。世界文化遺産であるイスタンブール歴史地域の歴史的建造物群

のひとつ。ブルーモスクと呼ばれ、世界で最も美しいモスクと評されるイスタンブールを代表するモスクである。

オスマン帝国の第14代スルタン・アフメト1世によって1609年から1616年の7年の歳月をかけて建造された。世界で唯一優美

な6本のミナレットと直径27.5mの大ドームをもち、内部は数万枚のイズニク製の青い装飾タイルやステンドグラスで彩られ、白地

に青の色調の美しさからブルーモスクとも呼ばれるのだそうである。

金曜日、恒例の礼俳は終了していたが、信者は毎回遠隔地よりも集まりモスク周辺まで人が溢れるそうだ。イスラムの聖なる色

である緑の絨毯も見事なばかりか、ふかふかな感じに驚いた。そこにはまだ大勢の信者たちがステンドグラスとイズニックタイルの

ドームの下で礼拝の余韻を受け止めている気配もあった。

私たちは続けてアヤソフィアへ向かった。

アヤソフィアとは「聖なる知恵」を意味する言葉で、そう呼ばれる聖堂は他にも多くあるのだそうだ。今はこのアヤソフィアがその代

名詞的な建造物として呼ばれている。こちらは325年コンスタンチヌス1世によって手がけられ、コンスタンチヌス2世によって完成

された、ギリシャ正教の大本山として君臨したキリスト教の建物である。その後の時代改修が重ねられ、ビザンツ建築の最高傑作

と評されている。

何度か建替えられているが、現在のものは537年に完成されたものである。

「ソロモンよ、余は汝に勝てり!」完成を見たユニチアヌス帝はイスラエルのソロモン王の神殿を凌駕する聖堂を建てた思いを叫ん

で表したと伝えられている。俊才イシドロスの綿密な設計と施工にかかわらず、建築中から歪が出て、真円になるはずのドームは南

北に2m長い楕円形になっているとのことだった。(一見そうは見えない) 1453年5月、コンスタンティノポリスを占拠したオスマン

帝国のメフメト2世は、入城するとすぐにこの大聖堂に赴く。彼は大聖堂入り口の土を自らのターバンに振りかけて堂内に入り、コス

タンティノポリス総主教庁から大聖堂を没収、モスクへ転用することを宣言したと言われる。

内部の改修は必要最低限にとどめられたとされているが、このとき、モザイクの壁画は漆喰に塗りこめられたので、かえって20世

紀に漆喰がはがされるまで無事に保存されることになったと聞いた。大聖堂に接続する総主教館は破壊され、アヤソフィア内部の十

字架は取り外された。そして、メッカの方向を示すくぼみであるミフラーブが、さらに礼拝堂内にはミンバルと呼ばれる説教壇も取り

付けられ、外部には4本のミナレットが建設されて、アヤソフィア・ジャミィと呼ばれるようになった。更にこの聖堂はトプカプ宮殿のそ

ばに位置しているため、オスマン帝国の君主が毎週の金曜礼拝に訪れ、帝国において最も格式の高いモスクのひとつとされたので

ある。

その後、1934年に、ムスタファ・ケマルによってアヤソフィア・ジャミィは世俗化され、1935年にはアタテュルクによってトルコ共和

国の博物館に改められ、一般に公開されている。

仰々しく取り付けられたドーム内柱高所の、大きくて丸円板のイスラム教義らしい標が何となくそぐわぬ感じがするように思ったが、

ジャミーであればやむを得まい。

上の回廊で、モスクに転用のとき塗られた漆喰を削って再発見されたモザイク画の現物を見た。

アヤソフィアに連なるトプカプ宮殿の見学は翌日のスケジュールになっていたので、壮麗なモスクを出てバスに乗り、丘を下りてイス

タンブールの市街地に入る。オスマン帝国の繁栄のもと、イスタンブール都市化が進み、市街地は城壁や海を越えてまで広がってい

った。古来からの市街(旧市街地区)は19世紀以降、人口稠密なとなって、政府機能も市街の外に離れる程街は拡大したのである。

しかし、かつての宮殿やモスクはよく保存され、20世紀に成立したトルコ共和国のもとで保存と修復、公開が行われて世界中から

旅行者を引き寄せる大観光地となっているのである。

バスは、コンスタンチヌス1世が都を開いた記念として立てた円柱を廻り、グランドバザールへ向かって行く。

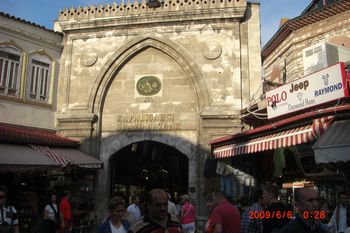

グランドバザールは4400軒ともいわれる店舗が並ぶ広大なマーケットであった。宝石店が軒を連ねるクユムジュラル通りの入り口

を集合場所にしてそれぞれのグループは探索に散って行った。

私たちも特に買い物の当てもなく入っていくと、通路は割合縦横がわかりやすく区切られていて、迷うこともなさそうに思えた。しかし、

圧倒的に貴金属とカーペットの店が多かったように思う。正札がない店が多く、そういう店では思い切り値切るのが肝心だとも聞いて

いたが、眼力のない私たちには、本物が見分けられないので、それらしき貴金属や陶器の調度品を眺めて通り過した。

おみやげ物の店では髭を生やしたトルコのお兄さんといった、威勢のいい店員が片言の日本語をはさんで誘いをかけてくる独特の

雰囲気があって楽しかった。

奥の方の通りでは布地を扱う店が並んでいたので何軒かで絵柄を見て楽しんだ。

革製品の店には、文具などに掘り出し物になる高級感のものがあると、日本の友人に聞いていたのだが、探し当てることは出来な

かった。手軽なお土産は、「魔除け」という青地に白く描いた奇妙な陶製の目玉、絹のマフラーやスカーフ、鮮やかな文様の陶磁器な

どだという。ほぼ全部、手で造られた品だ。

はなは、魔除けという「目玉の首飾り」をいくつか物色して買った。

一日のスケジュールを終えて、ホテルへ向かった。

イスタンブール大学の構内とベヤズット地区の間を通り、アタテュルク通りを新市街に向かうと、再度緑地に囲まれたヴァレンス水道

橋を通った。そして、金角湾にかかるアタテュルク大橋を渡り、新市街のベイオール地区タクスィム広場へ向かう。

湾の先に見える高台の緑地には背の高いホテルの建物が幾つも見えたが、そのうちのひとつがその日の投宿先ヒルトン・イスタンブールであった。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

グランドバザールの門 民芸品街区(手前は路面の水道)

* 遥かなる大地・トルコ(15)

* 風次郎の『TOKYO JOYLIFE』へ

* 『風次郎の世界旅』トップページへ戻る