★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎の『八ヶ岳山麓通信』 No252

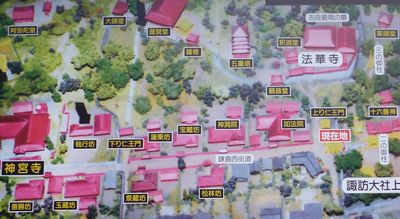

法華寺 右側は諏訪大社上社に隣接

★★★★★★★★★★★★★★★★★

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

風次郎の『八ヶ岳山麓通信』 No252

法華寺 右側は諏訪大社上社に隣接

★★★★★★★★★★★★★★★★★

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

諏訪大社孝(3)余説

神仏習合の名残

諏訪大社上社本宮は長野県諏訪市中洲宮山に在するが、そこは諏訪市中洲神宮寺部落の中

である。

「神宮寺」は神仏習合の考え方の広まる6〜7世紀の朝鮮半島から伝わる仏教の影響の下

で広まった信仰の遺産であった。神宮寺を名乗る寺や地名は全国いたるところに存在する。

歴史的には、宇佐神宮が朝鮮半島の土俗的な仏教の影響の下、6世紀末には既に神宮寺を

建立したとされている。

仏は日本の神とは違う性質を持つと理解するにつれ、仏のもとに神道の神を迷える衆生の

一種と位置づけ、日本の神々も人間と同じように苦しみから逃れる事を願い、仏の救済を求

め解脱を欲していると認識されるようになった(神身離脱)とされたのである。

715 年(霊亀元年)には越前国気比大神の託宣により神宮寺が建立されるなど、奈良時代

初頭から国家レベルの神社において神宮寺を建立する動きが出始め、満願禅師らによる鹿島

神宮、賀茂神社、伊勢神宮などで境内外を問わず神宮寺が併設されている。

奈良時代後半になると、伊勢桑名郡にある現地豪族の氏神である多度大神が、神の身を捨

てて仏道の修行をしたいと託宣するなど、神宮寺建立の動きは地方の神社にまで広がり、若

狭国若狭彦大神や近江国奥津島大神など、他の諸国の神も8世紀後半から9世紀前半にかけ

て、仏道に帰依する意思を示すようになった。また、東寺,薬師寺に見られるように9世紀

には神体が菩薩形をとる僧形八幡神も現れた。こうして苦悩する神を救済するため、神社の

傍らに寺が建てられ神宮寺となり、神前で読経がなされるようになったのである。

神仏習合の考え自体は明治時代の神仏分離まで衰えることなく続き、現在、仏教の寺院の

墓地における墓石と板塔婆がそれぞれ石と木で作られることを、神社における磐座と神籬の

影響とする説もあり、近現代においても日本人の精神構造に影響を及ぼしている。

諏訪大社も殊に上社は地域の氏神様として信仰を集めていた経緯があり、神宮寺建立の対

象に漏れず「諏訪神社上社神宮寺」を伴っていたのである( 下社に神宮寺を名乗る地名は無

い )。他の神社同様、前回記したように当社も神仏習合によって上社・下社に神宮寺が設け

られ、別当寺(神社を管理する寺)となり、上社は普賢菩薩・下社は千手観音が本地仏とさ

れた。

しかし、1868年、「王政復古」により、明治政府は「祭政一致」の理想実現のため、

神道国教化の方針を採用し、それまで広く行われてきた神仏習合(神仏混淆)を禁止し、神

仏分離令を発したのである。

こういった動きは早くは中世から見られたのではあったが、一般には江戸時代中期後期以

後の儒教や国学や復古神道に伴うものであったようである。

明治新政府により出された神仏判然令(神仏分離令=慶応4年3月13日1868年4月5日)から

明治元年10月18日(1868年12月1日) までに出された太政官布告、神祇官事務局達、太政官

達な一連の通達の総称)に基づき神仏分離(しんぶつぶんり)が施行され、神仏習合の慣習

を排除し、神道と仏教、神と仏、神社と寺院とをはっきり区別させることが全国的に公的に

行われたのである。

諏訪大社上社の西側、斜面には法華寺の境内が広がる。法華寺は本堂と山門の大棟に諏訪

大社の神紋「諏訪梶」がある通り、諏訪神社上社神宮寺の一坊だったのである。

ここでは神仏習合の名残を見る事が出来る。

***** ***** *****

織田信長と法華寺そして光秀の怨念

天正10年(1582)3月3日、武田討伐のため高遠城を落とした織田信長の嫡男信忠

は諏訪に入り、武田家が諏訪明神を篤く信仰していたため、諏訪大社上社の全てを焼き払っ

たのであった。

田野での武田勝頼自刃の報告を聞いた織田信長は信忠が進んで来た道々で首実検をしなが

ら19日、信忠が焼き討ちした諏訪大社に隣接した法華寺(長野県諏訪市中洲宮寺856)

に着陣、以後13日間滞在している。

信長にとっては、目と鼻の先に広がる我が意によって灰じんと化した諏訪神社上社の焼け

焦た跡形を見ても、見馴れてきた風景の一つとしか映らなかったのかも知れない。

法華寺には信長の滞在中、徳川家康をはじめ武田討伐に加わった多くの武将が謁見に訪れ

た。また論功行賞もここで行ったのである。

その一場面――、

戦勝祝いの席で信玄以来、長年の強敵であった武田家を滅ぼした安堵からか、明智光秀の

「これで私も骨を折った甲斐があった」と、感慨を漏らした言葉を聞いた信長は「滅ぼした

のは自分(光秀)一人の力」と解釈し、激怒たと言う。

「お前ごときが何をしたというのだ!」と、光秀は、居並ぶ諸将の前で、殴られ、蹴られ、

投げ飛ばされ、欄干に頭を押し付けられると云う辱めを受けたと伝えられる。

この時の恨みが本能寺の変の原因の一つになったとも云われるのである。

結局、二ヶ月後、京都にいた織田信長は本能寺で自害することになった。

諏訪明神の神罰と、織田信長に否応なく関わらされて殺された人々の、一人では取るに足

らない怨念が結束して明智光秀の背中を押したと考えるべきか。その遠因の場面はここ法華

寺にあった。

諏訪大社上社本宮の四脚門は、徳川家康の寄進によって造営したとある。その26年前、

光秀公が辱めを受けた場に同席していた家康は、自分が天下を取って行った諏訪大社への奉

納「四脚門完成」の報告を、どのような思いで受けたであろうか。

今日、NHKテレビで放送中の「真田丸」では、第4話でこれを取り上げつつ、ようやく

織田信長(吉田鋼太郎)に会えることになった真田昌幸(草刈正雄)、信繁(堺雅人)親子

が、諏訪の法華寺にやって来るの場面を放映した。

甲斐武田が滅亡した後、信繁は信長、家康ら重要人物とここで初対面を果たし、真田は織

田に仕えることを決めたのであった。

***** ***** *****

吉良上野介義央の養嗣子・義周のお墓

法華寺本堂の裏には赤穂浪士で有名な吉良上野介義央の養嗣子・義周のお墓がある。

元禄15年12月14日義周は赤穂浪士討ち入りに遭遇し、手傷を負うが、翌年幕府の評

定所に呼び出され、仕方不届(しっかり防戦していたのに、その働きが武士らしくなかった

)として幕府より咎めを受けて領地を召し上げられ、諏訪高島藩にお預けの身となった。

高島城南の丸に幽閉されて3年後、宝永3年(1706)病気のため死去している。諏訪

家は義周に対し丁重な処遇と儀礼を尽くした扱いであった由、その伝わる証である。

***** ***** *****

信玄の墓碑

事情は不明だがこの法華寺の裏山には信玄の墓碑とされる、小さく、風雪に晒されて荒れ

果て欠けた石碑が立っているのを見ると、武田終末のあわれを誘われるのである。

武田信玄は、元亀4年(1573年)4月12日、軍を甲斐に引き返す三河街道上で死去する、享

年53歳。臨終の地点は小山田信茂宛御宿堅物書状写によれば三州街道上の信濃国駒場(長野

県下伊那郡阿智村)であるとされている。

『甲陽軍鑑』によれば、信玄は遺言で「自身の死を3年の間は秘匿し、遺骸を諏訪湖に沈

める事」や、勝頼に対しては「信勝継承までの後見として務め、越後の上杉謙信を頼る事」

を言い残したと伝わる。これには、遺体を諏訪湖に沈めることなど事実で無いことが含まれ

ているようだが(『甲陽軍鑑』では、重臣の協議により実行されなかった)、三年秘匿や勝

頼が嫡男信勝の後見となっている可能性も指摘され、文書上から確認される事跡もある。

すなわち歴史としては、信玄の死後に家督を相続した勝頼は遺言を守り、信玄の葬儀を行

わずに死を秘匿したのであった。信玄の葬儀は天正4年(1576年)4月16日に勝頼により甲

斐、恵林寺でが行われたのであった。

他に、信濃国駒場の長岳寺や甲府岩窪の魔縁塚を信玄の火葬地とする伝承もあり、甲府の

円光院には安永8年(1779年)に甲府代官により発掘が行われて信玄の戒名と年月の銘文が

ある棺が発見されたとの記録があるので、このことから死の直後に火葬して遺骸を保管して

いたということも考えられている。

風次郎

法華寺境内の絵図

メルマガ「八ヶ岳山麓通信」No253へ

メルマガ「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「八ヶ岳山麓通信」のトップへ

風次郎の「東京JYYLIFE」のトップへ

メルマガColumn『東京ジョイライフ』のトップへ

風次郎の「世界旅」へ